中新社瀋陽2月10日電 題:從“蛇”元素文物一窺遠古社會風貌

中新社記者 韓宏

春節假期後,文博館內的“尋蛇記”仍然持續火熱,記者近日探訪遼寧省博物館,透過一件件文物穿越時空,感受遠古先民對“蛇”的藝術表達。

從8000年前的陶罐紋樣到戰國青銅器的精密鑄造,“蛇”元素貫穿了中國北方文明的演進史,訴說著先民對自然的敬畏、對生命的思考,以及對美的永恒追求。

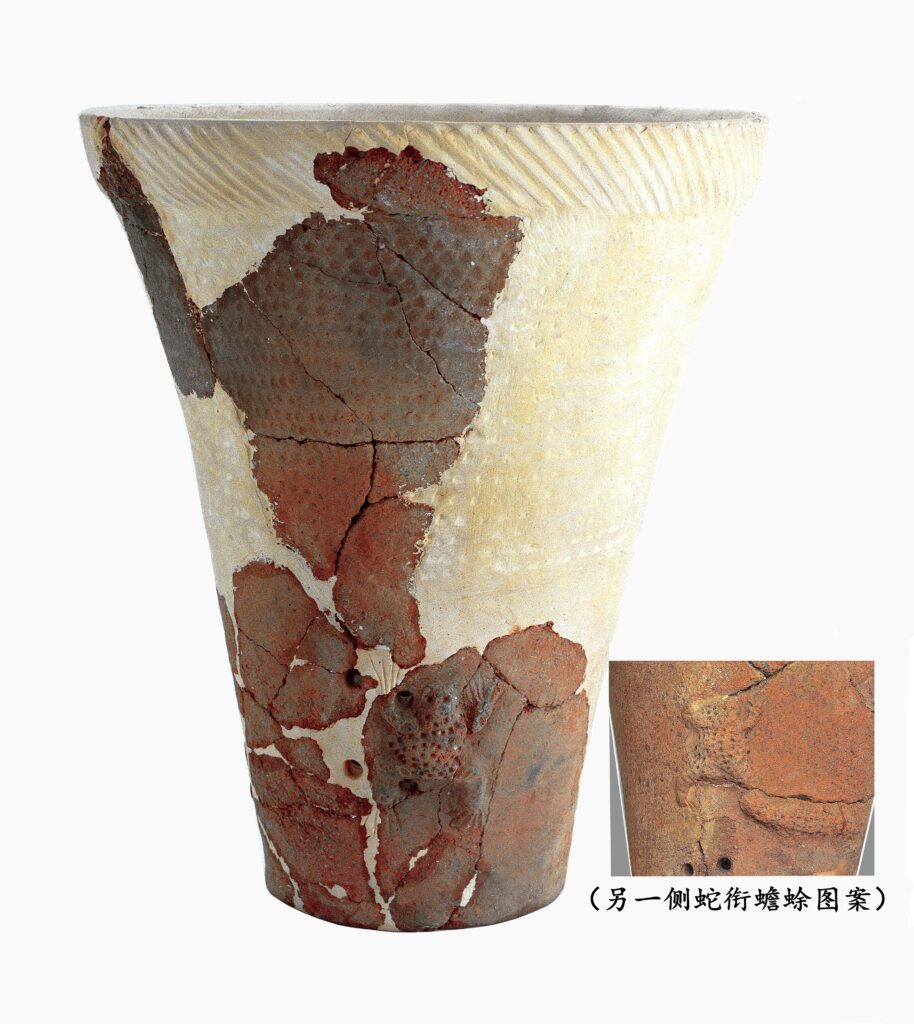

遼寧省博物館內一件距今8000年前後的蛇銜蟾蜍筒形陶罐走紅網絡,這件陶罐出土於遼寧阜新查海遺址,是中國迄今為止發現最早的蛇紋圖案。

據介紹,蛇銜蟾蜍筒形陶罐採用夾砂黃褐陶製成,罐身兩側分別以浮雕形式展現了蟾蜍與蛇的互動:一面為單祗蟾蜍,仿佛在警惕張望;另一面則呈現蛇口銜蟾蜍右下肢的場景,蟾蜍驚恐地張開四肢拼命逃竄,而蛇擺動著尾部,盡顯力量與威嚴。

據遼寧省博物館展覽策劃部研究館員周穎介紹,這件文物生動地展現了查海先民精湛的工藝技術和豐富的想象力,也彰顯出他們對蛇的崇拜與敬畏。在遠古時期,生產力較為低下,人們對於自然界的很多現象難以解釋。蛇能“預報”大雨、蛻皮後可再生,其諸多特質對先民來說是較為稀奇的事情,但也由此產生了崇拜。

周穎說,這件陶罐不僅揭示古代先民對自然界的細緻觀察和深刻理解,還提供了一個窺探遠古社會風貌和精神世界的窗口。透過這件筒形陶罐,可以想象在那個遙遠的時代,人們是如何與自然和諧共處,又是如何將生活中的點滴融入藝術創作之中。

春秋戰國時期,“蛇”元素在青銅器上也有所體現。遼寧省博物館館藏“雙蛇糾結銅具”體現了北方先民重蛇、崇蛇的傳統,同時也為研究東胡族的冶鑄特點提供了重要的參考價值;出土於遼寧淩源三官甸子青銅短劍墓的“蛇銜蛙銅飾件”為銅鑄,據周穎介紹,蛇銜蛙這種題材,春秋戰國時在祭器上多見,蛇銜蛙銅飾件當是車馬具,是北方系青銅器特有的動物題材,寓意著生生不息、和諧統一。

“蛇”元素不僅在文物上有所體現,也在當今有了現代化表達。在遼寧省博物館,從小年到正月十五持續舉辦的“靈蛇獻瑞·文化市集”,包括生肖剪紙、新春印象、花燈製作在內的迎新春活動,受到年輕人和親子家庭的歡迎。

據統計,1月29日(大年初一)至2月4日(正月初七),遼寧省博物館共接待觀眾11.64萬人次,比2024年同期增加19.33%。(完)

來源中新社