(中華新聞通訊社/中華時報4月30日訊)以下是今日(四月三十日)在立法會會議上梁熙議員的提問和醫務衞生局局長盧寵茂教授的書面答覆︰

問題:

去年十一月二十日獲本會通過的《維持生命治療的預作決定條例》(《條例》)旨在為「預設醫療指示」與「不作心肺復甦術命令」訂立相應法律框架,以及為病人、醫護人員和施救者提供法律保障,讓晚期病人能夠享有更大的自主權。然而,有調查發現,約75%成年受訪者未曾聽聞預設醫療指示。有意見認為,鑑於《條例》涉及複雜的醫療倫理及法律,政府需長遠提高社會對《條例》的認知,並建立配套制度。就此,政府可否告知本會:

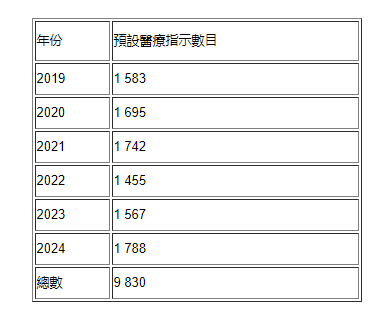

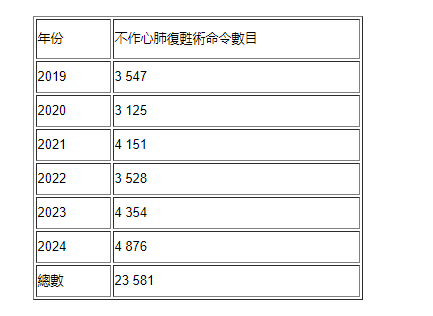

(一)是否知悉,自二○一九年至今,每年醫院管理局病人簽署預設醫療指示及獲簽發不作心肺復甦術命令的數目分別為何;

(二)現時政府有否就《條例》的實施為醫療機構及相關團體的前線人員提供必要的培訓;如有,詳情為何;如否,原因為何;是否知悉,相關持份者因應《條例》的實施而更新其指引、紀錄和系統的進度為何;

(三)鑑於《條例》將於明年五月生效,政府有否制訂具體計劃,以向市民宣傳預設醫療指示的重要性及簽署程序;如有,詳情(包括宣傳渠道)為何;如否,原因為何;

(四)當局會否考慮加強對公眾的生死教育,並將《條例》內容融入其中(特別是更新現有中小學課程框架),以促進社會對善終權的理性討論;如會,詳情為何;如否,原因為何;及

(五)鑑於政府計劃逐步推行預設醫療指示的全面電子化,以電子健康紀錄互通系統醫健通作為指定電子系統,讓市民訂立、儲存、撤銷和檢索電子指示,當局就有關工作的具體計劃及落實時間表為何?

答覆:

主席:

政府的政策目標是為病人和其家屬提供優質而全面的晚期照顧服務。預作決定文書(即預設醫療指示和不作心肺復甦術命令)是晚期照顧的重要部分,目的是尊重病人選擇,讓他們在生命的最後階段無須承受無效、無意義的治療,提高臨終病人的生活質素。自二○一○年,醫院管理局(醫管局)一直根據普通法慣例,讓其病人在有需要時訂立或簽發預作決定文書。《維持生命治療的預作決定條例》(《條例》)於二○二四年十一月獲立法會通過,為預作決定文書訂立相應法律框架,賦予預作決定文書更明確的法律地位,保障預作決定文書的訂立者和對象病人,為醫護專業人員在遵循指示和命令時提供法律保障。《條例》計劃於通過後18個月(即約二○二六年年中)生效。

就梁熙議員的提問,經徵詢衞生署、醫管局、教育局和保安局後,現答覆如下:

(一)根據《條例》,在《條例》生效前訂立或簽發的原有預作決定文書,如符合特定要求,則在《條例》生效後繼續維持有效和適用。二○一九年至二○二四年期間,在醫管局訂立的預設醫療指示數目按年表列如下:

二○一九年至二○二四年期間,在醫管局簽發的不作心肺復甦術命令數目按年表列如下:

二○一九年至二○二四年期間,在醫管局簽發的不作心肺復甦術命令數目按年表列如下:

(二)為確保《條例》順利實施,醫務衞生局(醫衞局)正為相關團體(例如紀律部隊及其他救援團體等)就《條例》的法律框架及保障條文進行解説及培訓。醫衞局亦正協調各方更新相關指引。當中,香港醫學專科學院已於今年四月發布了「預設醫療指示之最佳實踐指引」,指引涵蓋臨牀決策、醫患溝通及倫理考量的實踐指導供醫護人員參考,旨在提升醫護人員處理預作決定文書的專業能力,並確保他們在尊重病人自主權的同時,亦能遵守《條例》的法律框架。各相關政策局和部門、醫管局以及相關團體亦正根據自身實際操作的安排,制定相關服務和作業指引,包括針對在醫院以外環境執行不作心肺復甦術命令時的處理程序及注意事項,並會提供培訓,以確保救援人員能在緊急情況下,迅速且準確地作出合乎法律規範的判斷。

(三)及(四)為促進市民大眾對《條例》的了解,醫衞局聯同「賽馬會安寧頌」和香港大學社會科學學院的團隊,合辦了共八場社區講座,以深入淺出的方式講解《條例》內容。此外,醫衞局亦有透過宣傳小冊子、流動宣傳車活動和專題網站向公眾介紹《條例》。

事實上,《條例》下的預作決定文書屬預設照顧計劃的一部分,預設照顧計劃是讓病人事先及通盤表達對醫療及個人照顧意願的過程,範圍除了預設醫療指示所載有關維持生命治療的預作決定外,更可包括病人事先表達的願望、希望達成的個人目標、晚期照顧意向和對治療的期望等。《條例》提供契機讓病人和家屬,以至整個社會認識和討論預設照顧計劃,從而讓照顧者按病人的意願,提供合適的晚期照顧。

政府正透過跨部門及跨界別合作,積極在社區推行多元化的公眾教育和推廣活動,並與社會服務機構建立相關合作網絡,提升公眾對預設照顧計劃和生死教育等議題的認識和理解,促進社會對生死議題的理性討論。衞生署亦透過不同媒介如傳媒、網頁、刊物及網上短片等推廣生死議題的公眾教育;而醫管局積極籌辦有關生死教育的研討會、活動和講座,其中包括推廣預設照顧計劃的概念。

除以大眾為目標的推廣活動之外,當局亦採取其他針對性的推廣措施。針對長者,衞生署轄下的長者健康外展分隊在安老院、長者社區中心及長者健康中心舉辦講座,為長者及其照顧者提供有關年老過程、生死教育、哀傷處理及晚期院友心靈關顧等健康教育。二○○八年至二○二五年期間,長者健康服務已舉辦逾2 600場相關健康講座。

針對病人,醫管局的「智友站」網上平台亦提供紓緩治療的多元資訊,包括徵狀管理、照顧小貼士及社區資源等,供病人及照顧者參考。醫管局將在二○二五年年中推出以晚期照顧為主題的「智友集」講座系列,供病人團體和公眾參與。

在學校教育方面,生命教育(包括生死教育)是價值觀教育中不可或缺的一環。《價值觀教育課程架構(試行版)》(2021)以「加強生命教育」作為課程重點之一,並把「認識人的生命歷程:生、老、病、死」列作其中一項對學生的學習期望建議,相關的學習元素已蘊含在中、小學課程內。學校會配合學生的心智發展和生活經驗,透過課堂內外的學習,讓學生認識與預設照顧計劃相關的課題。

(五)《條例》訂明醫衞局局長可以指定電子系統,讓訂立者以電子方式訂立、儲存和撤銷預設醫療指示。醫衞局已着手更新醫健通,並將以之作為指定電子系統,支援預設醫療指示的應用。

我們會分階段實施電子預設醫療指示:首階段先實施紙本預設醫療指示和以電子方式儲存該指示,市民在訂立紙本預設醫療指示後,可選擇以電子方式在醫健通儲存紙本預設醫療指示的電子影像(如掃描副本、照片),作為該紙本指示的確效文本,方便訂立者和醫療機構在有需要時直接透過醫健通取覽,目標在《條例》二○二六年年中生效時實施。待醫健通的相關功能及有關醫療機構和團體的電子系統準備就緒後,我們會進一步推行透過醫健通直接訂立和儲存電子預設醫療指示。

來源:政府新聞處