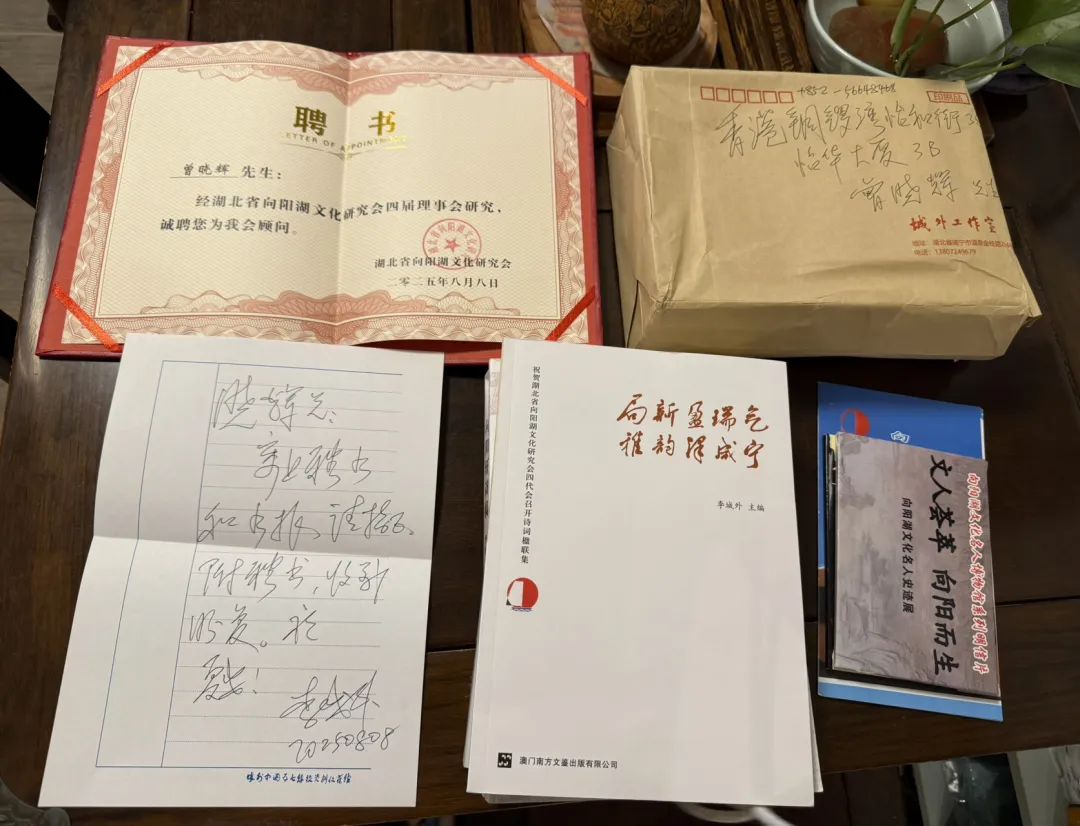

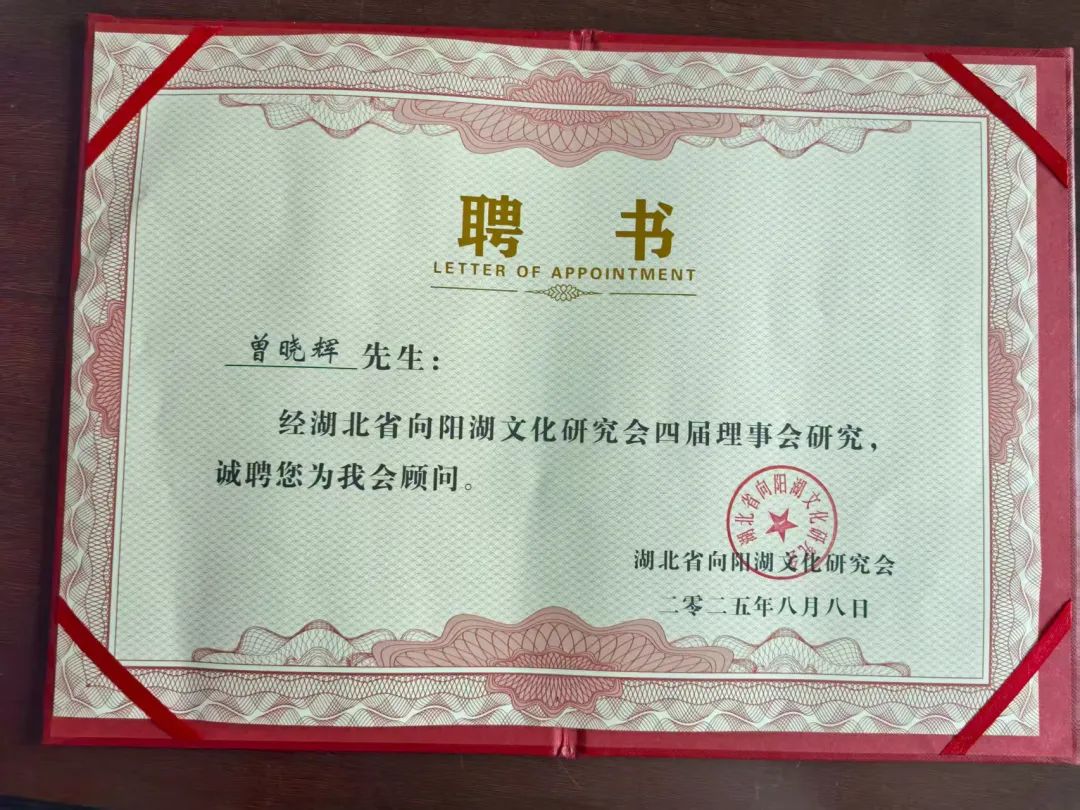

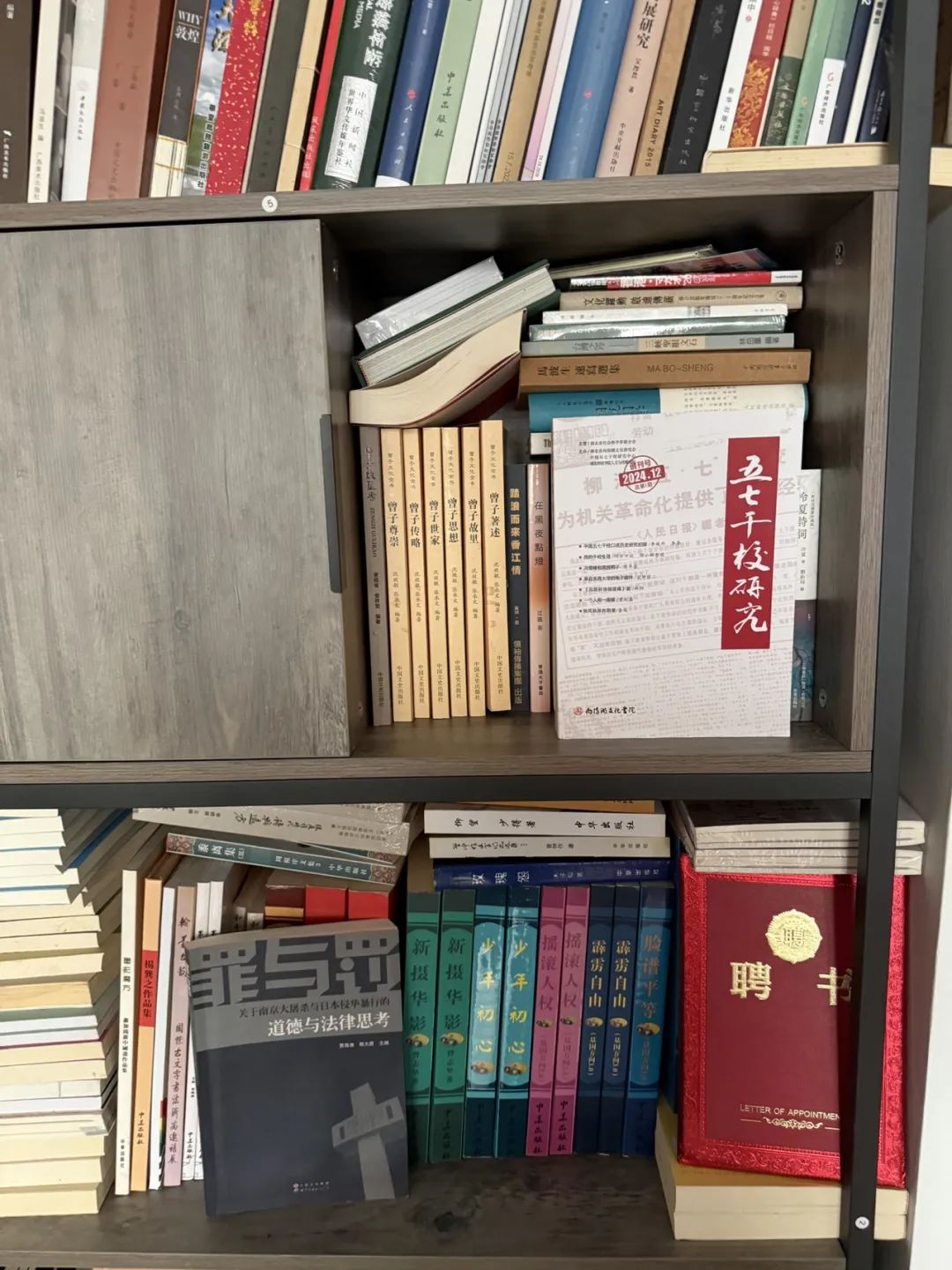

今晨,銅鑼灣工作室裏,一份自湖北向陽湖寄來的包裹悄然抵達。拆封之際,聘書上的墨蹟如溪流潺潺淌出:“曾曉輝先生:經湖北省向陽湖文化研究會四屆理事會研究,誠聘您為我會顧問。”日期落於零二五年八月八日。隨函而來的,更有幾枚明信片、李城外先生沉甸甸的研究專集——這位中國五七幹校研究的第一人,亦曾榮膺我創辦的第四屆紫荊花詩歌獎貢獻獎。

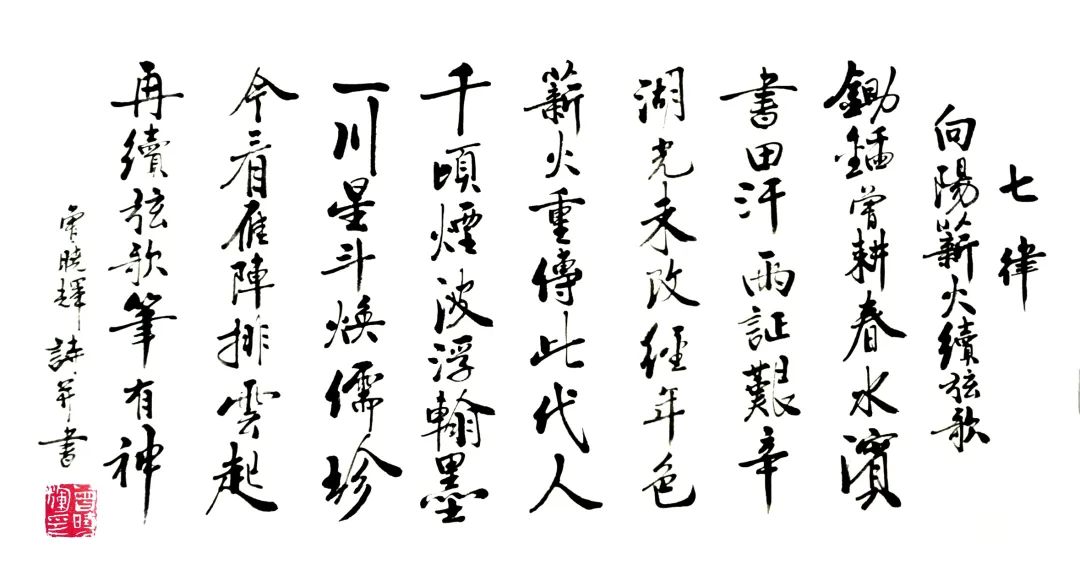

此中緣分,妙不可言。我與李城外先生素未謀面,當年經嚴謹推薦與評審,他摘得詩歌獎桂冠。前時他告知《局新盈瑞氣,雅韻澤鹹寧》詩詞楹集結集在望,邀我題詩以賀。我遂作七律《向陽薪火續弦歌》:

此中緣分,妙不可言。我與李城外先生素未謀面,當年經嚴謹推薦與評審,他摘得詩歌獎桂冠。前時他告知《局新盈瑞氣,雅韻澤鹹寧》詩詞楹集結集在望,邀我題詩以賀。我遂作七律《向陽薪火續弦歌》:

鋤鍤曾耕春水濱,書田汗雨證艱辛。

湖光未改經年色,薪火重傳此代人。

千頃煙波浮翰墨,一川星斗煥儒珍。

今看雁陣排雲起,再續弦歌筆有神。

他複以詩相和:

一自鍾情研五七,耕耘何惜倍勞辛。

堂皇國保吾華重,耀眼名流世上珍。

雁陣喜迎中外客,弦歌慰藉向陽人。

脫胎換骨過時景,史鑒分明泣鬼神。

一紙聘書、幾冊文集,如同越過千山萬水的信使,攜著沉甸甸的信任與熱忱,叩響了此間門扉。這看似偶然的郵路,實則如古老哲思所寓:人世間的交匯,常在無心插柳處悄然生根,又在有意耕耘時燦然成林。李城外先生與我的詩書往還,正是文化心脈的遙遠共振。當兩顆執著於歷史薪火的心靈,終在詩的星圖下彼此辨認,那份聘書,便成了歷史長河對守護者無聲的加冕印章。

一紙聘書、幾冊文集,如同越過千山萬水的信使,攜著沉甸甸的信任與熱忱,叩響了此間門扉。這看似偶然的郵路,實則如古老哲思所寓:人世間的交匯,常在無心插柳處悄然生根,又在有意耕耘時燦然成林。李城外先生與我的詩書往還,正是文化心脈的遙遠共振。當兩顆執著於歷史薪火的心靈,終在詩的星圖下彼此辨認,那份聘書,便成了歷史長河對守護者無聲的加冕印章。

細看研究會成果,無不令人感佩:赴北京大學、中國社科院等學府交流研討,完成省級重點社科專案,《向陽湖文化名人舊址》《共和國先生》中英文著作相繼問世,《五七幹校研究》創刊,更有特色紀念封、明信片與文化叢書揚波四海。這些工作如同千頃湖面拂過的翰墨煙雲,使鹹寧之名隨文化星斗熠熠生輝。

細看研究會成果,無不令人感佩:赴北京大學、中國社科院等學府交流研討,完成省級重點社科專案,《向陽湖文化名人舊址》《共和國先生》中英文著作相繼問世,《五七幹校研究》創刊,更有特色紀念封、明信片與文化叢書揚波四海。這些工作如同千頃湖面拂過的翰墨煙雲,使鹹寧之名隨文化星斗熠熠生輝。

聘書輕,而託付如山;郵路遠,然文心咫尺。昔年向陽湖鍤鋤翻動處,今朝已成思想沃土。那些被挖掘的歷史、被擦亮的姓名、被珍存的書頁,正是我們民族記憶的根系——唯有銘記來路艱辛,方能在時光煙波中錨定自身座標。正如那雲中雁陣,既識歸途,亦向遠方;每一次振翅,皆為過往與未來之間續弦而歌。

聘書輕,而託付如山;郵路遠,然文心咫尺。昔年向陽湖鍤鋤翻動處,今朝已成思想沃土。那些被挖掘的歷史、被擦亮的姓名、被珍存的書頁,正是我們民族記憶的根系——唯有銘記來路艱辛,方能在時光煙波中錨定自身座標。正如那雲中雁陣,既識歸途,亦向遠方;每一次振翅,皆為過往與未來之間續弦而歌。

2025.8.11於香港銅鑼灣

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分佈於全球,已被多家美術館和博物館收藏。