2025年4月29日 香港

維港的碧波與天際線交融,將四月的尾聲裁成一片澄澈的琉璃。晨光中,許先生的微信躍入眼簾,字句間滲著金門海風的咸澀——他剛陪幼子赴廈門相親,卻輾轉飛越鯉魚門,只為確認我的安康。這份情誼,恍如五屆「紫莉花詩歌賽」時他冒颱風押運詩稿的執著,又如三屆「維多利亞國際攝影賽」中他親手調試維港燈光的溫柔。

暮色初臨,銅鑼灣「橋底辣蟹」的玻璃幕牆外,霓虹漸次綻放如星河傾瀉。嚴先生攜江蘇同袍踏月而來,贈我雲錦領帶,暗紋與港島燈火交織成流光。當避風塘炒蟹在鐵鍋中爆出紅艷,當飛天茅台的琥珀色在琉璃杯中漾開,忽憶《論語》「食不厭精」之訓——原來孔子所言「遠方來客」的款待,從非金玉滿堂,而是知己相逢時,連蟹殼都沁著松柏的清芬。

暮色初臨,銅鑼灣「橋底辣蟹」的玻璃幕牆外,霓虹漸次綻放如星河傾瀉。嚴先生攜江蘇同袍踏月而來,贈我雲錦領帶,暗紋與港島燈火交織成流光。當避風塘炒蟹在鐵鍋中爆出紅艷,當飛天茅台的琥珀色在琉璃杯中漾開,忽憶《論語》「食不厭精」之訓——原來孔子所言「遠方來客」的款待,從非金玉滿堂,而是知己相逢時,連蟹殼都沁著松柏的清芬。

許先生執杯長嘆:「去歲率團赴星洲,海峽的浪比今夜更急。」他指間翡翠扳指映著維港燈火,恰似「第六屆國際文化論壇」上,當「中華文脈」議題掀起熱議時,他眼底跳動的星芒。我們以酒代墨,在玻璃窗上摹寫《蘭亭序》的筆意;談及「三友三不友」時,一隻夜鷺掠過海面,翅尖點碎水中月光。

許先生執杯長嘆:「去歲率團赴星洲,海峽的浪比今夜更急。」他指間翡翠扳指映著維港燈火,恰似「第六屆國際文化論壇」上,當「中華文脈」議題掀起熱議時,他眼底跳動的星芒。我們以酒代墨,在玻璃窗上摹寫《蘭亭序》的筆意;談及「三友三不友」時,一隻夜鷺掠過海面,翅尖點碎水中月光。

「道不同不相為謀」的古訓,我以墨筆書「道」字相贈;而此刻,它化作嚴先生悄然結賬的謙遜,化作許先生從不提贊助金、卻總問「詩賽可缺什麼?」的細語。孟子「友其德也」之說,原是這般具體——如他總在活動前夜,默記每位詩人的籍貫,唯恐宴席間錯認了潮州與閩南的鄉音。

「道不同不相為謀」的古訓,我以墨筆書「道」字相贈;而此刻,它化作嚴先生悄然結賬的謙遜,化作許先生從不提贊助金、卻總問「詩賽可缺什麼?」的細語。孟子「友其德也」之說,原是這般具體——如他總在活動前夜,默記每位詩人的籍貫,唯恐宴席間錯認了潮州與閩南的鄉音。

微醺時望見太平山頂的纜車緩緩攀行,忽覺此夜似儒家經典的當代注腳:星洲論壇是「直」,金門赴港是「諒」,三十載默契是「多聞」。那些巧言令色者,終不敵一鍋辣蟹的炙烈、一壺老酒的沈厚。

歸途海風拂面,衣襟猶沾茅台余香。仰見夜色中紫荊綻放,方悟真誼從不需「朋友」標籤——它藏在每次越海的航班、每桌暗結的酒席、每句跨越千年的聖賢之言里,靜靜輝映著比維港燈火更恆久的光。

【後記】

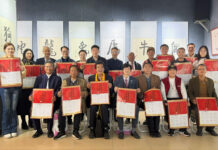

今夜的月光將宴席的剪影拓印在維港水面,恍惚間竟與《論語》竹簡上的文字重疊。從春秋戰國到二十一世紀,有些溫度,始終在人與人目光接觸的瞬間悄然燃燒。他是我多年的摯友,攜手合作多年,協助我主辦五屆「紫莉花詩歌賽」和三屆「維多利亞國際攝影比賽」。去年,他更專程帶團到新加坡,參與我主辦的「第六屆國際城市文化論壇」。

他得知我曾入院的消息後,他特意陪伴在金門教書的小孩赴廈門相親,再從廈門飛來香港探望我。正好與從江蘇來港參加時裝節的友人嚴先生等人相聚於我題字的名店。他贈我江蘇產的領帶,而我則以書法「道」字回贈,以作惠存。此情此景,恰似友誼的溫暖在心間流淌,令人倍感珍惜。

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分布於全球,已被多家美術館和博物館收藏。