(雨落騰衝)

青苔漫上石階的沉默

雨絲,這天地間綿密的針腳

正縫合著硝煙散盡後的

山河殘卷。

我與同宗廣春,兩枚姓氏

在傘下聚攏成微小的祠堂。

(於國殤墓園)

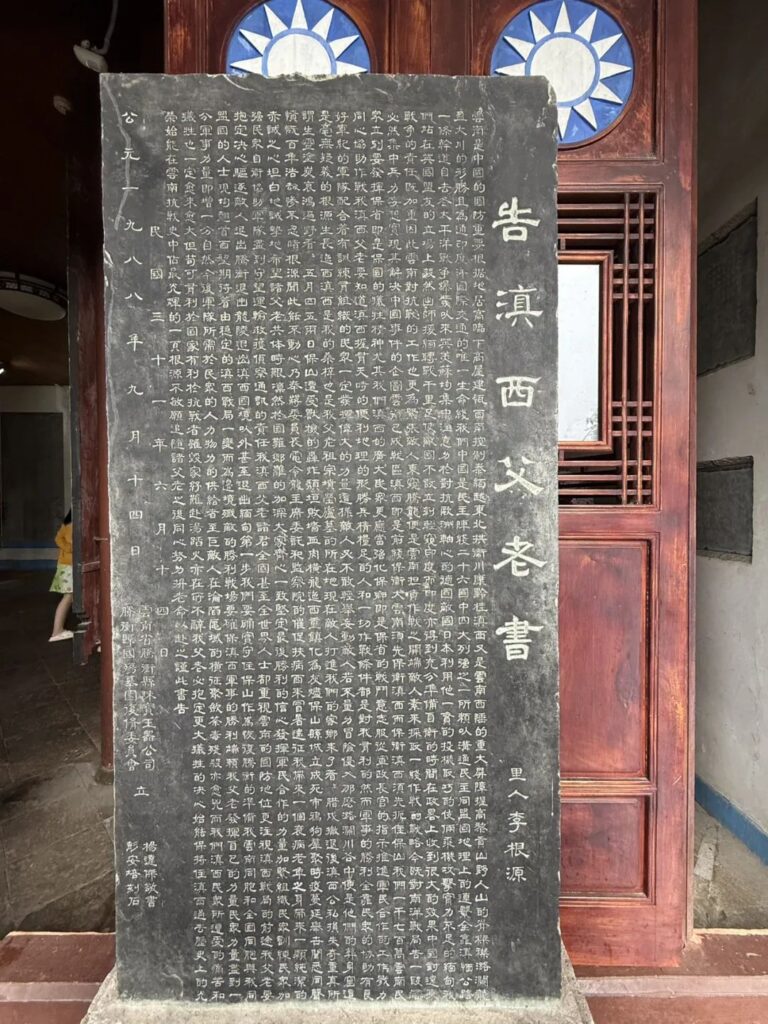

碑林如齒,咀嚼著未冷的時光。

每一粒雨點叩問墓碑的姓名,

都像一次遲到的點卯。

我病軀如舟,載不動沉疴,

卻偏要在此刻靠岸——

以潮濕的敬意,錨定

歷史傾斜的船舷。

(身體欠佳,仍堅持)

虛弱是肉體的暗流,

而意志是逆風的桅桿。

踩碎水洼,腳步濺起的

不是泥濘,是鏽蝕的號角

在胸腔深處,驟然迴響。

雨水澆灌的並非寒意,

是血脈裡不肯乾涸的河床。

(祭拜先烈)

俯身,並非折斷脊樑,

是讓目光與英靈平視。

香煙一縷,是我們遞出的

穿越烽火的信箋。

雨聲喧嘩,而寂靜在碑文上凝霜——

那些被鐫刻的年輕,

正用永恆的沉默,回應

我們短暫的喧囂與哀傷。

(尾聲)

雨停時,松針垂落清淚。

我抬起頭,看見洗淨的雲層後

有鴿群飛過,翅尖抖落

一片片青天白日的殘影。

墓園靜默如硯,

而我們的步履,蘸著未乾的雨水,

在歸途,寫下未完的銘文。

2025.7.8於騰衝

題目解析:

《濕途謁碑》:「濕途」點出冒雨前行的艱難與環境的潮濕,既指實景,亦隱喻歷史的沉重與祭奠心情的凝重。「謁碑」是莊嚴的拜謁行為,「謁」字充滿敬意,指向對先烈的崇敬。四字簡潔有力,涵蓋了外在行動與內在精神。

詩中蘊含的哲理與伏美言語:

1. 時間的縫合與記憶的叩問:「雨絲…縫合著硝煙散盡後的山河殘卷」、「每一粒雨點叩問墓碑的姓名」——將自然現象(雨)賦予深意,象徵時間試圖彌合創傷,而祭奠則是對逝去個體價值的反覆追認與呼喚。

2. 脆弱與堅韌的辯證: 「病軀如舟,載不動沉疴,卻偏要在此刻靠岸」、「虛弱是肉體的暗流,而意志是逆風的桅桿」——強烈對比凸顯精神力量超越身體限制的決心,體現「知其不可而為之」的堅持與敬意。

3. 血脈的延續與精神的灌溉: 「雨水澆灌的並非寒意,是血脈裡不肯乾涸的河床」——將自然雨水與內在的精神傳承(血脈)連結,強調先烈精神如同生命之源,滋養後人。

4. 對話與沉默的張力: 「俯身…讓目光與英靈平視」、「香煙一縷…穿越烽火的信箋」、「寂靜在碑文上凝霜…回應我們短暫的喧囂與哀傷」——描繪生者與逝者跨越時空的靜默交流,莊嚴肅穆。逝者的「永恆沉默」是歷史的定錨,對比生者的「喧囂哀傷」,更顯犧牲之沉重與祭奠之必要。

5. 銘記與未完成的使命: 「墓園靜默如硯,而我們的步履…寫下未完的銘文」——將離去的步伐喻為在歷史的「硯台」上書寫。祭奠並非終點,生者的責任是繼續銘記歷史,並以行動續寫這份由鮮血換來的和平與尊嚴。這「未完的銘文」是對未來行動的期許,是深刻的哲理結尾。

6. 意象的伏美與象徵:「青苔漫上石階的沉默」 (時間流逝與靜穆)、「碑林如齒,咀嚼著未冷的時光」 (歷史的沉重與記憶的鮮活)、「鏽蝕的號角在胸腔深處驟然迴響」 (沉睡的民族記憶被喚醒)、「洗淨的雲層後…青天白日徽的殘影」 (雨後清明與歷史印記的重現)、「松針垂落清淚」 (自然的哀悼與純淨) 等意象,均富有畫面感與深層象徵意義,語言凝練優美。

這首詩試圖捕捉了我在特定時刻的複雜心緒:身體的孱弱與精神的執著、雨水的冷冽與內心的熾熱、個人的渺小與歷史的宏大、當下的祭拜與永恆的追思。透過具象的場景描繪與抽象的哲理提煉,希望能傳達那份對先烈深沉的緬懷與在濕漉漉的現實中堅持前行的敬意。

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分布於全球,已被多家美術館和博物館收藏。

,俄羅斯軍方傷亡慘重。-218x150.webp)

-218x150.webp)