快十年,仿佛只是指尖漏下的一捧沙。2016年春城昆明初晤羅福弟先生,彼時他沉浸於精木良工的世界。其軒室一隅,靜臥一塊青玉雕成的足形,拙樸憨然,卻似踏著無聲的跫音,輕輕叩響我心扉。羅先生眼含笑意,洞燭幽微,竟將此“玉足”慨然相贈。它便隨我渡海,安駐於銅鑼灣工作室一隅,成為時光長河裏一枚溫潤的錨點。

此番西行,直抵滇西極邊之地騰沖,本意只在溫泉滌塵,山水靜心,不欲攪擾塵緣。然臨別騰沖,重返昆明前夜,子時寂寂,心緒如霧,終是向羅先生輕遞一語。微信那頭,他問:“先生今在何處?”答曰:“騰沖。”竟聞一聲輕快的“掠呀!”他續道:“我也在騰沖!早已擱下木藝,潛心翡翠了。明日我來接您。”

緣分如藤,纏繞出奇妙的經緯。翌日午後,官方酒店大堂,故人重逢。清茶氤氳,霧氣嫋嫋,漫漶開別後十年的光影。隨後,他引我們踏入他如今的天地——一方沉澱著歲月與靈光的翡翠工作室。晚膳則以騰沖本地滾沸鮮香的魚火鍋,佐著舊雨新知的融融暖意。

茶湯溫潤,羅先生語調和緩,帶著對過往的虔敬:“騰沖,古稱騰越州。世人皆道‘玉出雲南’,識玉者莫不首推‘玉出騰越’!”他目光悠遠,似穿透歷史煙雲,“此邊城雖不自生翡翠,卻是緬甸璞玉踏入華夏大地的咽喉與心臟,六百載春秋流轉,集散、切磋、貿易於此生生不息。緬甸北境,霧露河(烏龍河)奔流於帕敢、龍肯、會卡的崇山之間,那是翡翠的母土。然是騰沖的先民,倚地利之便,驅無畏的馬幫馱隊,循著那條被血汗與期盼磨亮的‘翡翠之路’,穿越瘴癘橫生的野人山(克欽山區),跋涉於高黎貢山的雲遮霧繞,將一塊塊裹著神秘皮殼的山之精魄,自遙遠的礦場負回騰越。”言畢,他引我們穿過珠光寶氣的廳堂,步入一處幽邃的“秘境”——那是騰沖翡翠老料的聖殿。

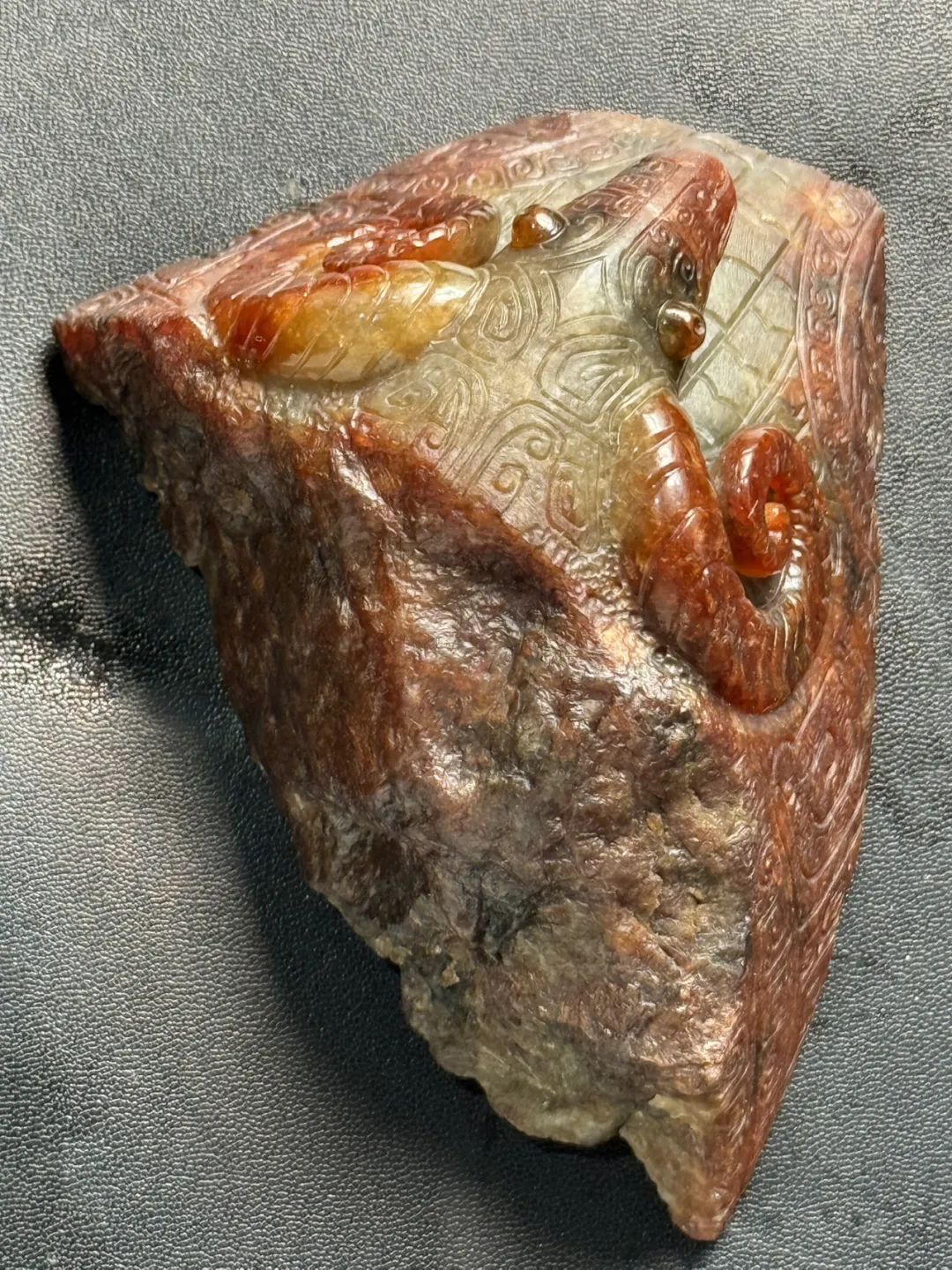

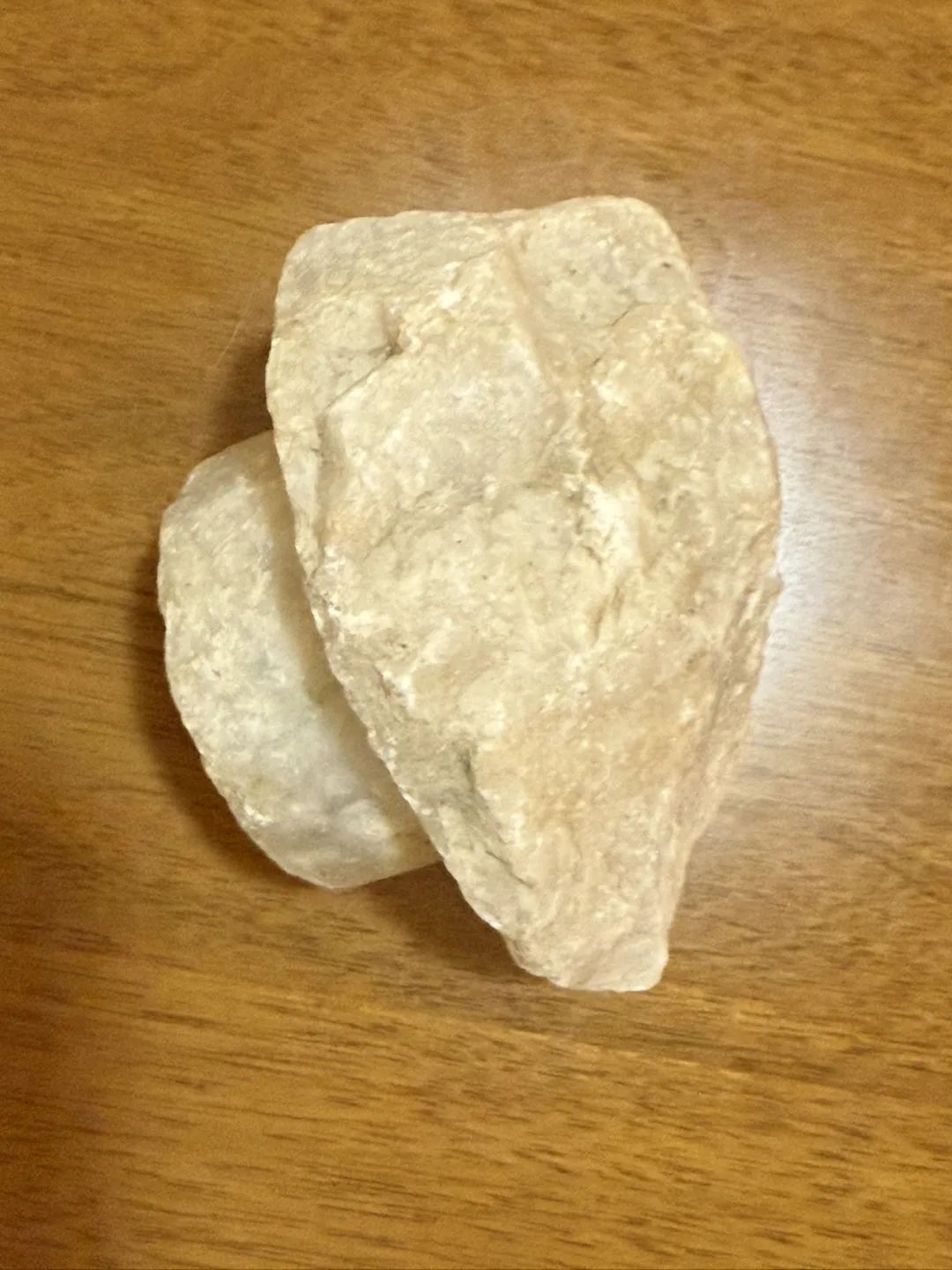

目光所及,老料或臥或立,形態天成,皆披覆著歲月凝成的厚重包漿,流淌著內斂沉靜的光澤。皮殼多呈深沉的黃褐、赭石,乃至濃墨般的黝黑,這是時光、空氣與無數雙手掌摩挲對話的古老契約。其上,或有早已板結、顏色深沉的緬甸礦區紅土,如異域山巒的封印;或有細密如龜裂大地的紋理,是地心脈動的永恆刻痕;更有些,皮殼被歷代騰沖玉商、馬幫漢子的汗水與油漬浸潤得溫潤如玉,泛出琥珀般的柔光——那是人與石在漫長旅途中相互依偎、共同呼吸的‘包漿’,是穿越時空的體溫。羅先生指尖輕撫一塊表皮如千年古樹皴裂的料子,滑過一道深邃的凹槽:“瞧這‘老坑’的緊實,這皮殼的滄桑,這若隱若現的‘松花’斑點,皆是歲月親授的密碼。此間老料,不少正是當年馬幫穿越‘鬼門關’般的野人山與高黎貢,九死一生方運抵騰越的遺珍。”它們的存世、流轉與守護,便是‘玉出騰越’這煌煌史詩最堅硬、最無言的金石之證,是這條橫跨國境的血脈最古老的搏動。

步入後院的加工車間,空氣裏彌漫著砣輪旋轉的低沉嗡鳴與濕潤石粉的微塵氣息。目睹那些來自緬甸深山、或新采或歷經風霜的原石,在匠人專注的目光與沉穩的手勢下,如何被砣輪溫柔而堅定地親吻,一層層褪去粗獷的皮殼,如同剝開重重迷霧的時光之繭。水流輕撫玉面,帶走石屑,顯露出內裏冰魄般的瑩綠、澄澈如水的透亮,或是夢幻的紫羅蘭霞光——這是一場莊嚴的蘇醒儀式,一次生命的華麗蛻變。在這裏,來自異域的礦石,經由騰越匠人世代相傳的心訣與指尖的溫度,完成了從混沌頑石到天地靈物的涅槃。歷史的老料與當代的匠心,在此刻水乳交融,碰撞出溫潤而永恆的光暈。

茶敘闌珊,羅先生再次贈玉。掌心所承,乃一尚在雕琢途中的半成品。形態已具風骨,線條流暢卻尚未經細砂打磨出柔潤,部分皮殼與切割的原始肌理清晰可觸。它溫良地棲於掌中,暖玉生煙,粗糲與細膩並存,宛如一段凝固的時光,一部等待句讀的史詩,一句意蘊深長的禪偈。它的沉默,勝過萬語千言——一端系著十年前那只“玉足”的緣起,一端指向與這翡翠重鎮、與故人羅先生之間,那仍在筆走龍蛇、遠未題跋的命運長卷。

這蘊藉於掌的半琢之玉,沉靜如深潭,仿佛凝結了奔騰的歲月之河。騰沖的老料,深眠於大地幽暗的子宮億萬年,複又在百年的馬幫鈴響、滇緬商道的塵埃與汗水中輾轉流徙,跨越地理與文化的疆界,最終抵達這“玉出騰越”的命定之地。直至今日,在砣輪不倦的低吟淺唱裏,它才漸次吐納靈魂深處那驚心動魄的翠色光芒。每一次落砣,每一道磨痕,都是光陰與匠魂的疊唱,是自然偉力與人文精粹的深情對話,更是那條蜿蜒於中緬山水之間、流淌著財富、勇氣與夢想的翡翠之河,在血脈深處的潮汐湧動。人生逆旅,行至半程,豈非亦如一塊來自時空深淵的璞玉?棱角被世途的風霜雨雪悄然撫平,光華在寂寥的隱忍與等待中默默蘊積。命運如同一雙無形卻精准的手,執掌著名為“經歷”的砣輪,以悲歡為冷卻的清泉,以歲月為精研的細砂,將我們的心魂反復琢磨、砥礪。羅先生從方寸榫卯的傢俱天地,轉身投入浩瀚翠海的波瀾壯闊;我在維多利亞港灣的都市律動與極邊之城騰沖的地熱氤氳間穿梭往復,這軌跡,豈非正如手中這塊誕生於緬北莽林、在騰越匠心下煥發第二生命的玉石?被無形的刻刀雕鑿,向著更通透、更堅韌的澄明之境跋涉。人生之工,行行重行行,未終,亦未竟。

指尖輕觸玉石上那些深淺不一的未竟刻痕,如同撫摸著時間老人粗糲而溫暖的掌紋,亦仿佛觸摸著那條被無數馬蹄、腳板與夢想踏實的,連接著霧露河礦坑煙火與騰越解玉作坊燈火的古老商道。終有一刻,那永不停歇的歲月之輪,會將沉澱於我們靈魂深處的韌勁與溫潤一併打磨顯影,如同深藏騰沖的老料,在千百年的沉寂後迸射出攝人心魄的生命華彩——這掌中未竟的玉痕,正是生命行旅最深邃的隱喻:我們都是行走在雕琢途中的活玉,向著內在那片不可言說的澄澈之光,且行且琢。玉痕未竟,恰似人生長行,其真味不在抵達,而在那永無止息的琢磨本身,在於暗夜中依然心向光明的可能——亦如那條跨越山河、連接異域與故土的翡翠之路,縱使千難萬險,其靈光終將燭照人間,亙古不滅。

玉痕未竟,行者無疆。

茲依《騰沖行劄記》之精魂,謹奉七律一首,融十年故誼、滇緬玉緣、未竟哲思於八行之中:

《七律·騰沖晤玉》

滇西偶遇故人驚,玉足十年渡海行。

馱鈴古道穿雲岫,翠魄深岩帶月耕。

砣轉三生痕未竟,璞藏萬象意初萌。

湯泉濯盡風塵色,萬壑清輝照骨明。

2025.7.16夜於騰沖官房大酒店

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分布於全球,已被多家美術館和博物館收藏。

,俄羅斯軍方傷亡慘重。-218x150.webp)

-218x150.webp)

-218x150.jpg)

。-218x150.webp)

-218x150.webp)

-218x150.jpg)