中新社天津11月5日電 題:中法對話晉祠保護,東西方智慧如何共護文化遺產?——專訪天津大學建築學院教授張春彥 中新社記者 孫玲玲

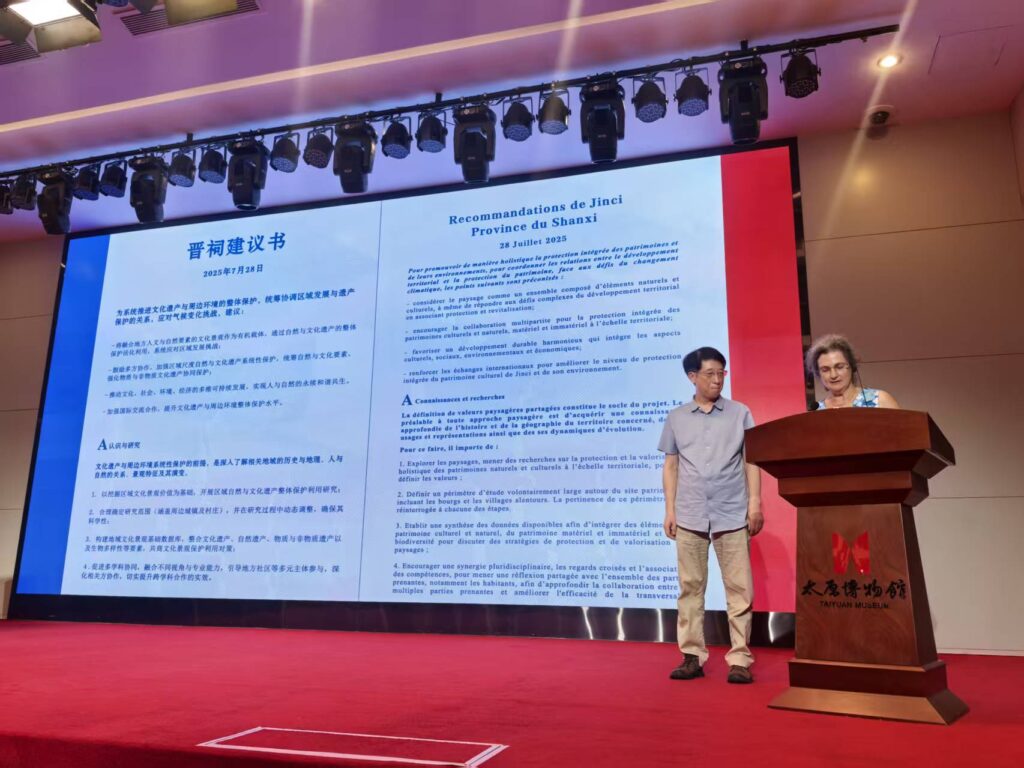

在現代化進程中,如何保護文化遺產?近期,一份聚焦文化遺產與周邊環境系統性保護的《晉祠建議書》在太原發佈,該檔是中法專家在天津大學等單位聯合主辦的“晉祠文物建築與周邊環境系統性保護·中法學術交流工作坊”上達成的共識。

中法專家圍繞晉祠保護展開對話,旨在以東方整體思維為基,融匯國際經驗,推動制度、技術與公眾協同,讓文化遺產成為連接古今的“活態生命體”。中新社“東西問”就此專訪天津大學建築學院教授、黨委書記張春彥,探討東西方智慧共護文化遺產之路。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:在晉祠保護理念的交流中,中法專家提出的最具啟發性的共識是什麼?

張春彥:中法專家認為,文化遺產作為人與自然長期互動的集體記憶,必須進行整體性和系統性保護。這一共識突破了傳統文物保護中“重單體、輕環境”的局限,將保護範疇拓展至與文化遺產相關的自然景觀、人文環境及社會空間結構。雙方預計,未來中法都將更為重視大尺度區域性遺產的保護,推動規劃方式朝著研究式、協同化方向轉變。

中新社記者:法國在文化遺產與周邊環境整體性保護方面有哪些經驗值得中國借鑒?

張春彥:法國通過《風景名勝地保護法》《歐洲風景公約》等法律法規,構建了多層次、全方位的政策體系,以保障各級政府及部門在遺產保護工作中的協同合作。法國在法律條文的制定方面,明確地標注出本法規與其他相關法規之間的銜接關係,有效避免了實際執行過程中可能出現的管理衝突。

在法國,大尺度規劃的時間跨度常達數十年,並通過工作坊、公眾論壇等開闢公共討論的管道。如此,規劃就不再是一個靜態的、封閉的過程,而成為整個社會都能參與其中的動態進程。這種具備長期性、整體性的規劃機制,對中國有重要借鑒意義。

中新社記者:中國傳統文物保護智慧如何與西方現代保護理念形成互補?

張春彥:中國早在先秦時期就形成了“天人合一”的自然文化整體觀,其理念滲透於風水選址、方志編纂等多個領域。例如,古代城邑選址注重“依山傍水”,建築佈局講究“負陰抱陽”,既滿足生產生活需求,也融入精神信仰和審美追求。這種整體性思維在魏晉時期尤為顯著。宗炳的“至於山水,質有而趣靈”、謝靈運的“情用賞為美”等觀點深刻體現了人與環境交融的哲思與審美。

魏晉文人將山、水、植物、建築視為有機整體,追求“雖由人作,宛自天開”的境界。這種理念影響了後世園林藝術,如無錫寄暢園、北京頤和園等,均強調人工與自然的和諧共生。

此外,魏晉南北朝時期的方志編纂(如《華陽國志》)和地理文獻(如《水經注》)開始系統記錄地方風物,奠定了文化遺產與自然環境一體認知的學術傳統。

西方現代保護理念最初側重於單體建築的修復,直到20世紀後期才逐漸提出文化景觀、歷史環境等概念。如今,西方更強調自然與文化的融合,而中國傳統的整體性思維正為其提供新思路。例如,中國的風水理論被西方學者重新解讀為一種古老的“生態規劃學”,其關於環境適應性、資源可持續利用的智慧,與現代生態保護理念不謀而合。另一方面,西方在遺產監測、材料技術等方面的成熟經驗,也可為中國提供支持。二者互補,有望推動更具包容性的全球保護實踐。

中新社記者:《晉祠建議書》將對中國未來的文化遺產保護實踐產生怎樣的影響?

張春彥:《晉祠建議書》的核心價值在於推動中國遺產保護從對文化遺產本體的“單一保護”走向對文化遺產與周邊環境的“系統保護”。在理念層面,它宣導自然與文化雙重屬性的整合,幫助從業者樹立整體保護意識。在實踐層面,它強調前期研究、多學科協作和公眾參與,避免保護工作淪為“某一部門單方決策的產物”。此外,《晉祠建議書》還為國土空間規劃提供了文化引領,有助於破解當前部門職責重疊、規劃缺乏銜接等問題。尤其值得注意的是,它提出通過教育、志願者活動等方式引導年輕人參與,為遺產保護注入長效活力。

中新社記者:中法即將開展的三年合作研究,重點聚焦哪些關鍵問題?

張春彥:一是探索適合中國的文化遺產系統性保護機制,尤其是如何協調部門利益、明確權責分工,避免“多頭管理”導致的保護碎片化;二是研究如何將法國生態和文化多樣性保護、公眾參與等理念在中國專案中落地,例如在晉祠實踐中引入適應性管理技術;三是推動“研究式保護”模式,通過跨學科團隊和社區工作坊,形成可持續的保護路徑。

中新社記者:在文化景觀保護方面,中國可為國際上提供哪些智慧與方法?

張春彥:中國的獨特優勢在於其延續數千年的整體性文化思維與實踐傳統。

其一,“建築—人—環境”一體的整體環境觀。以風水學說(堪輿學)為代表的中國古代景觀規劃理論,強調人與自然的和諧,在城邑選址、建築佈局等方面形成了一套融合社會倫理的適應性技術體系。例如,“風水林”不僅是承載社會文化功能的景觀要素,更是調節氣候、保持水土的生態屏障。

其二,方志傳統與系統文字記錄。中國從漢魏以來持續編纂地方誌,綜合記載地理、古跡、民俗等資訊,與西方“空間—政治—經濟”的理性描述相比,中國方志更重視自然環境與文化遺產的共生記錄,形成了“山川—人文”一體的整體認知體系,為文化景觀保護提供了歷史依據和空間參照。

其三,自然審美與藝術生活的融合。從敦煌壁畫中延續千年的山水背景到文人園林的“咫尺山林”,自然審美滲透到宗教、政治以及日常世俗生活的各個層面,使文化景觀成為中國全社會共同參與和創造的鮮活實踐而非單一文化的產品。

未來,中國可通過提煉這些傳統智慧,形成基於本土文化認知的保護方法論,如“文化景觀系統性保護”等,為全球遺產保護提供東方方案。

中新社記者:公眾應如何更好地參與文化遺產及其周邊環境的系統性保護?張春彥:公眾需深入理解在地文化傳統,避免碎片化認知。例如,理解晉祠不僅是古建築群,更是晉水文化、祭祀傳統、地方社會的整體體現。其次,年輕人應增強法律意識和生態倫理觀念,認識到保護自然與文化是不可推卸的時代責任。公眾可通過加入志願者組織、參與保護工作坊、支持可持續旅遊等方式貢獻力量。更重要的是,在地社區應成為保護的主體,通過村規民約、社區公約等形式,將傳統智慧轉化為現代規則,讓文化遺產在當代生活中煥發新生。

(完)来源:中新社