藝術,“自由”是“完美”的遠方

——簡論藝術流變與未來眺瞻

呂國英

-

呂國英先生

檢視藝術演進,暢談藝術創作,無法回避當下藝術領域“變”之挑戰、“亂”之世象。

為什麼“完美”越來越不完美?為什麼“(整體)意象”越來越偏愛“(個人)表現”?為什麼視覺感受越來越走向精神體驗?為什麼“藝術”越來越趨向反藝術?為什麼“自由”又越來越淺薄、極端,並對藝術本身發難?

藝術是藝術家與作品的本源,藝術家又是作品的本源。藝術創作是藝術家對藝術精神的自由建構,藝術作品承載藝術精神,藝術家的性靈深度與精神高度制約藝術作品的審美價值。

檢視藝術史,從古典藝術始觀,藝術完成了從“完美”到“現實”,從“現實”到“表現”,從“表現”到“自由”的迭代跨越,如今已經或正在進入“自由+”時代,是藝術演變內在邏輯使然?還是藝術家追求自我、超越自我的審美必然?

壹

先說“完美”審美與完美藝術。

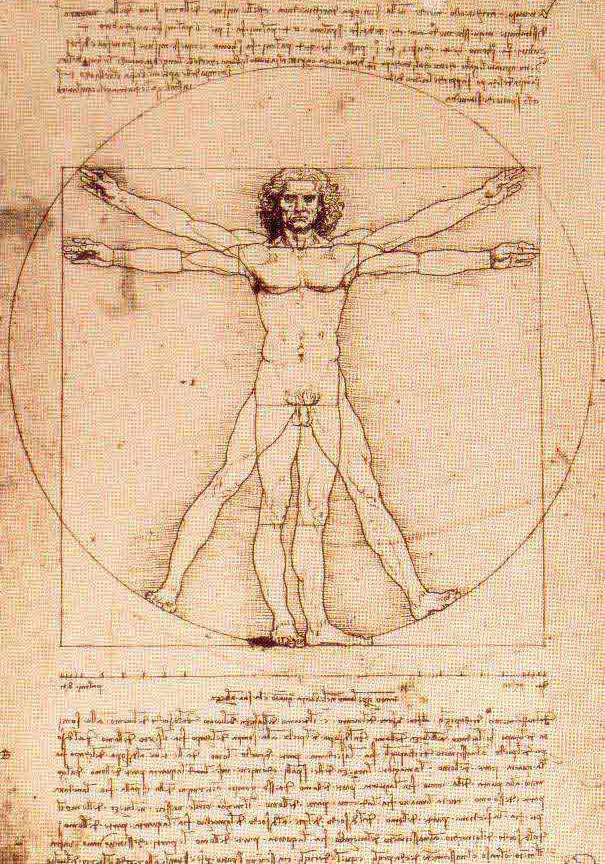

說完美,不能不說一幅畫,這幅畫是《維特魯威人》。

茲畫由達·芬奇創作,畫面描繪的是一個裸體健壯的中年男性,在同一位置上分別以“十”字型和“火”字型的姿態造像,前者兩臂平伸站立,頭、足和手指各為端點,正好外接一個正方形;後者兩臂微斜上舉,兩腿叉開,以他的足和手指各為端點,正好外接一個圓形,也就是說中心位置重疊的裸體畫像,同時被分別嵌入到一個矩形和一個圓形中。此畫與其謂之畫,其實是不足一尺見方的鋼筆墨水素描小稿,然而就是這幅小稿,卻“秘藏”著一組神奇而特殊的密碼,這組密碼就是極致完美的人體各部分之比例關係,在人類審美史上矗立著“零公里”級的標誌性意義,也成為世界藝術史上最為著名的素描之一。與此相對應,於2000多年後的21世紀初年,又有了《達·芬奇密碼》文學作品與後來的同名電影,足見此畫特殊魅力。

-

達·芬奇《維特魯威人》

畫雖由達·芬奇所作,但“靈感”來自西元前1世紀的一部著作,這部著作是《建築十書》,由羅馬帝國建築家維特魯威所作,這部廣泛涉及哲學、歷史、數學、幾何、音樂、天文、造型藝術等諸多領域的特殊書籍,首次提出“一個形態完美的人體”必定具備成比例的尺寸,這種比例映射的是宇宙的秩序,反映的是精神的維度,將和諧與完美具體化,並將人類和自然結合在一起。達·芬奇據此繪出完美的人體,並取名《維特魯威人》。

畫的主題(思想理念)遠在古羅馬的羅馬帝國時期,繪製(創作)完成卻在文藝復興,時間為何相隔1500多年?達·芬奇為什麼要畫此畫?價值意義何在?

其實,答案並不神秘,就是通過作品存在的形式,回答古希臘時期的兩種審美理念。這種審美理念分別出自畢達哥拉斯與柏拉圖,前者認為:美在於事物諸部分的數量關係,並且確信一定會有一個完美、理想的數量關係,這就是美的事物之所以為美的原因;後者認為:事物背後存在一個原型,構成這類事物的“理念”,這個理念正是此類事物的“本身”,而美的事物之所以美,正是因為分有了“美本身”。兩種審美理念包含兩個美學命題:“美在‘數比’”與“美在‘理念’”,前者的“數”的比例關係,也是後者“理念”的一種內涵,如此,兩個命題具有內在統一性,這也就是自古希臘以來,西方美學與藝術理論中形成的“畢達哥拉斯—柏拉圖”傳統,進入審美與創作領域,就構成審美與創作理念。簡言之,藝術創作要建構事物的“原型”,就是要呈現其完美狀態,而原型是其理念,完美是其狀態,越接近於事物“理念”,就越“完美”,因而也就越“美”。這也與黑格爾的“美是理念的感性顯現”思想相一致。

-

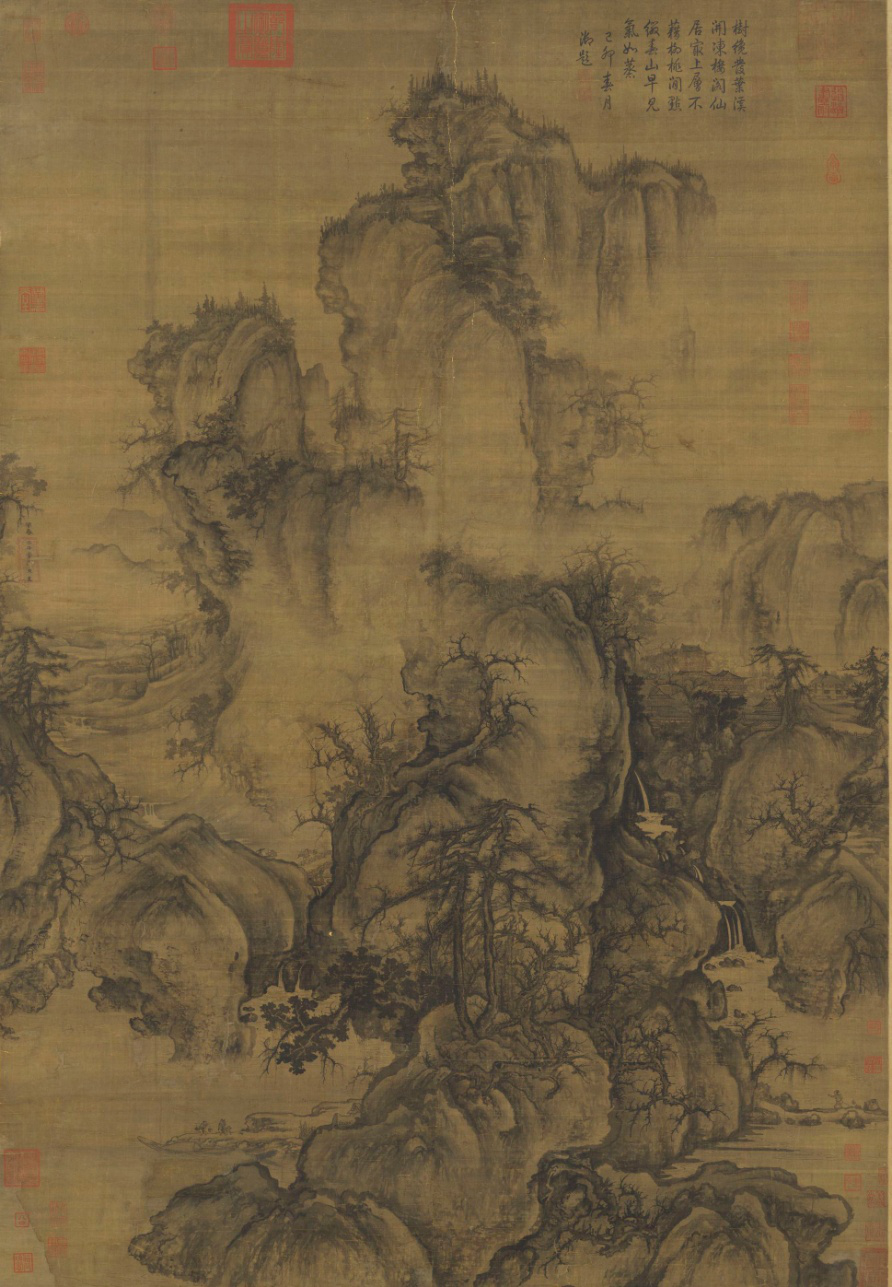

郭熙·宋《早春圖》

僅就《維特魯威人》而言,維特魯威建構的是“人的理念”,達·芬奇畫出的是人的完美狀態。

如此,古典時代的審美是一種完美判斷,具有合目的性,而判斷依據是事物的理念,這種審美也自然有了“完善”之意,轉換為“美善”追求,構成一種審美理想與評價尺度,也成為當時藝術家們進行創作的最高理想、最終目標。

要說明的是,完美審美與完美藝術,進入中世紀後,尤其受到特殊的引領與強化,引發了神學與美學的結合,“完善”藝術被上帝的無限權威性理念所統攝。上帝所創造世界萬物,理所當然地存在“完美”狀態,既讓藝術審美進入了一個新的維度,同時也令藝術創作走進了一個“神”的束縛,而長達10多個世紀的中世紀藝術,就是在這種束縛中讓“神”性之美走向輝煌。在1000多年之後,當人們行走於歐洲,親睹拜占庭教堂、羅馬式教堂、哥特式教堂在藝術上和工程設計上,所達到的無以倫比的精微、宏大之美,驚歎壁畫、雕刻、鑲嵌畫所呈現出的攝人心魄的神性、幻境之美,正是這個時期的審美呈現與藝術遺存。

-

拉斐爾《雅典學院》

尤其要說明的是,以人文主義精神為核心的文藝復興,不僅將“神”性的精神束縛送入歷史,更伴隨這場思想解放運動,將完美之美推向極致,這種完美不僅僅體現在藝術家創作技藝的完美,也體現在審美對象之形象、生態關係、思想主題等諸多構成因素各自的完美,以及各因素比例關係的完美,還包括作為作品存在的社會功能“美”的呈現或“善”的展示,而這幾個層面的完美統一,就構成了完美審美的最高理想與完美藝術的最高形態,成為此時藝術家們的藝術理想與藝術信仰,以歌頌人性、讚美生命、享樂生活、追求個性解放等為主題的藝術創作,進入包括文學、戲劇、詩歌、美術等在內的整個文藝領域,湧現出許多藝術大師與藝術巨制,比如,但丁的《新生》《神曲》,徐特拉克的《歌集》《阿非利加》,薄伽丘的《十日談》《菲洛柯洛》;又比如,達·芬奇的《蒙娜麗莎》《最後的晚餐》,米開朗基羅的《大衛》《最後的審判》《創世紀》,拉斐爾的《聖母的婚禮》《雅典學院》;還比如,蒙田的《隨筆集》,塞萬提斯的《唐·吉訶德》《伽拉泰亞》,莎士比亞的《羅密歐與朱麗葉》《哈姆雷特》,等等,呈現藝術史上難以企及的審美高度與藝術輝煌。

-

米開朗基羅《創世紀》

如此,《維特魯威人》創作於達·芬奇、成於文藝復興,就顯得自然而然,“理”所當然。

在完美審美與完美藝術的語境下,不能不說中國古代美學,也不能不談中國古代藝術。老子有“天人合一”論,孔子有“盡善盡美”觀,莊子有“逍遙以遊”“和諧之美”說,這在西元前5世紀之前就已有存在的哲學、美學理念,顯然是“美善”與“完善”觀的“源頭”。中國宋代山水成就山水藝術輝煌,至今無以相匹之。郭熙在《林泉高致》中有言:“世之篤論,謂山水有可行者,有可望者,有可遊者,有可居者。”此論是對宋代山水審美的最好詮釋,既是對“天人合一”“盡善盡美”“和諧之美”的作品性呈現,也是對完美審美的精神性造境。

-

範寬·北宋《溪山行旅圖》

貳

再說“現實”審美與寫實藝術。

就這個話題,也從一幅畫作說起,這幅畫非常典型,尤其具有從“完美”到“現實”的“拐點”意義,這幅畫就是《拾穗者》。

此畫由米勒於1857年創作,畫面描繪秋收中農村最為普通而常見的情景:金秋時節,大地一片金黃,豐收的麥田裏到處呈現勞作的繁忙。畫面主體是三個農婦,她們從右至左依次斜向排開,於收割後的麥田裏撿拾遺留的麥穗,三個拾穗者姿態各異、動作有別,中間者腰間系的布袋,已經被撿拾的麥穗撐得鼓鼓囊囊,說明勞作已持續較長時間。畫面的遠景是堆積如山的麥垛,忙碌勞作的農民,裝滿麥子的馬車……在這幅畫裏,沒有完美,看不到理想主義(之美),而只有客觀、真實,只是純粹的客觀記錄,只有忠實的真實描寫。

-

米勒《拾穗者》

為什麼完美主義、理想主義走入了現實主義?這不能不說是科學發展的結果。隨著法國工業革命的興起,人們對科學、自然的不斷認知,越來越發現,“完美”尤其是“理想美”雖然將“美”的表達與呈現,達到了理想化的極點,但不真實,現實中並不存在,也不可能實現,這就讓人們的思想開始從空幻的彼岸回到現實的此岸,從靜寂的“僧院”走到紛擾的塵世。審美強調真實可信,創作自然關注現實、客觀,現實主義審美與現實藝術成為繼文藝復興之後的新方向、新視點。藝術家們不僅關注審美對象的表像、形體、形態,還關注光線、色彩,關注光影中事物的萬千“模樣”,正是在這種對光影、色彩的“熱切擁抱”與“執著追蹤”中,演變出西方繪畫史上劃時代性的藝術流派,這就是印象主義。也是從此時起,藝術家們擺脫傳統的講故事式的繪畫程式束縛,開始走出畫室,將畫架移至戶外,在原野、鄉村、街頭搜尋審美對象,將自然清新、真實可親、生動盎然的感性美、形式美放在審美首位,認真觀察天地間之萬象、景觀在光線沐浴中的形態、光影景色,仔細尋求、努力把握色彩的冷暖變化與相互作用,並以看似隨意實則準確真實地抓住對象形色的迅捷技法,將變幻不居的光色效果記錄於畫布,留下瞬間而永恆的圖象,呈現出感性美與形式美的種種風格,成就了以莫奈、馬奈、畢沙羅、雷諾阿、西斯萊、德加、科羅、莫裏索、巴齊約等為主要代表的印象畫派,產生了《草地上的午餐》《日出·印象》《睡蓮》《紅磨坊的舞會》等一大批藝術名作。這種帶有革命性意義的新繪畫,在藝術史上演變為一場波瀾壯闊的美術運動,影響遍及世界,至今仍受追崇。

-

馬奈《草地上的午餐》

而作為對完美的信仰、理想之美的追求與“留戀”,對自然、真實之美的嚮往,在現實主義濫觴之時,還出現了以“完美”與“自然”相融合,追求“永恆的美和自然美”的新古典主義,具有“旗手”意義的代表人物是安格爾,極致代表作品是《泉》。從創作醞釀到作品完成,安格爾共歷時36年之久。在安格爾的審美理念中,既有一種永恆的完美,又有一種自然的完美,前者是事物比例、秩序與和諧意義上的“美”,後者是天地造化、親切、自然與真實之“美”,而將二者結合起來,就構成了安格爾式的“完美”。為達到這種真實的完美,藝術家在每一細節上把握完美之美,在精益求精中呈現完美之境,在極致求真中追求自然天成,終著新古典藝術經典。

-

安格爾《泉》

新古典主義中的“自然”是現實的,但從“現實”到“印象”,後者所具有的革命性生機與活力,還是將前者自然而然地“擱置”於歷史的空間。

印象主義被發揚光大,我們多少年來的美術教育,當下不少畫家越來越熱衷於寫生性創作,許多師傅帶徒弟式的繪事培訓等,均是最好的明證。問題是,這類創作、這種培訓,往往是多了“寫實”,而少了“印象”,甚至沒有“印象”,而令寫生性創作陷入“對景描摹”抑或“物象映象”的尷尬,也不能不說是“印象”的悲哀。

-

莫奈《睡蓮》

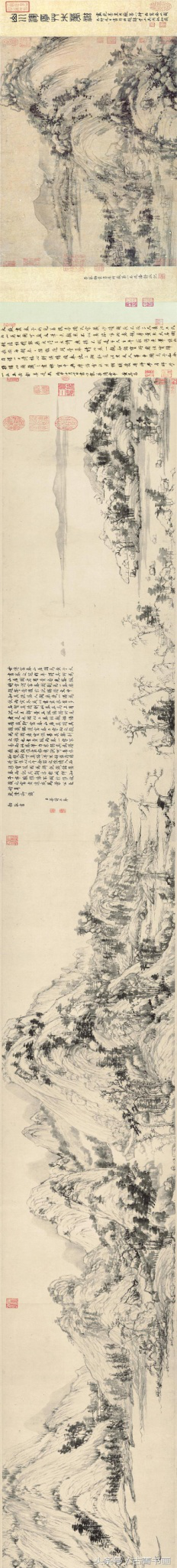

說移足戶外、印象繪畫,中國古代山水畫是個繞不開的話題。古人山水畫創作講求遊觀、眼摹與心記,出自王羲之《蘭亭序》的成語“遊目騁懷”是最好的說明。遊目而騁懷,強調藝術家行觀萬水千山而馳騁廣闊心懷,通過體察自然、默記在心,進入藝術創作,進而再造一個心靈山水。張璪的“外師造化,中得心源”就是這一過程的高度抽象與概括。黃公望的《富春山居圖》,畫境背景是整個富春江山水,繪製完成歷時數年之久,若沒有“遊目騁懷”的功力,是不可能完成的藝術使命。

-

黃公望《富春江山居圖》(《剩山圖卷》)

顯然,中國山水畫是“意象寫意”,而西方印象繪畫是“印象寫實”,兩者不僅創作過程不同、立象觀照各異,重要的是審美理念不一、作品意境有別。

-

黃公望·元《富春江山居圖》(橫看)

要說明的是,從本質意義上,畢加索的立體藝術雖然具有極強的表現主義意味,對“客觀”“現實”予以否定以至於不屑,但仍屬於科學認知範疇,也是對事物的“真實”性描摹。立體繪畫雖然既畫正面,又畫側面,甚至也畫背面,但均是事物構成之諸方面,均是客觀之真實,只是通過科學透視原理、整體環視、局部位移或變形、誇張,來呈現事物的真實、客觀。畢加索認為,繪畫要突破僅從視覺看事物的局限,還要通過認識、通過理性,通過想像來表現。其中的“認識”“理性”“想像”,均以科學真實為前提。胡塞爾有“背後‘看見’說(‘擲骰子原理’)”,康德有“整體認識論(‘知識在本質上是一個整體,其中的種種表像互相比較,相互聯繫著’)”。顯然,立體藝術不僅有著科學的認識論基礎,也是現實審美的突破視覺或環視覺形式。

-

畢加索《雕塑家》

然而,包括印象藝術在內的現實主義審美與現實主義藝術,最終還是在“現實”的挑戰與尷尬中,與時代審美語境漸行漸遠。一方面,照相機的出現,讓寫實藝術相形見絀,尤其是“照片藝術”的肆無忌憚與一路狂奔,讀者與受眾的厭惡與不屑,也令藝術家們不得不反思這種藝術形式的存在意義。另一方面,寫實藝術注重現實客觀,屬於感性美、形式美,但這種藝術的內涵是什麼?背後有怎樣的思想?表像美的背後意義是什麼?等等,這些問題的拷問與回答,既是現實審美的歷史性終結,也是新的審美的歷史性誕生,這就是表現主義審美與表現主義藝術。

三

現實主義著眼客觀、注重現實,藝術家的“自我”在哪里?主體情感如何抒發?這當然要求藝術審美由客體回到主體,由客觀轉至主觀,強調通過作品表現思想、主題,表達審美內涵、價值意義,這就是表現主義審美與表現主義藝術。這種藝術形式,最為顯著的特徵,是極致彰顯藝術家的個性品格、思想情感、精神境界,而不追求作品形貌與審美對象的相似與否,顯然是對真實審美、現實藝術的反撥與否定。

表現主義審美與表現主義藝術,於西方藝術中屬於現代藝術範疇,是19世紀未、20世紀初開啟的藝術運動。西方現代藝術有多種流派,後印象派、野獸派、抽象派(立體派的表現性在其科學真實性面前變得尷尬)是非常典型的表現主義藝術。

說後印象派,不能不說梵高。說梵高,其《向日葵》是個典型性的視點。其一生中畫過十幾幅《向日葵》,多為插入陶罐中的向日葵之系列創作。在這些以向日葵為題材的作品中,從幾朵到十幾朵不等,小朵與大朵不一,花開與花謝不同,成熟與含苞有別,但每朵皆如燃燒的太陽,每片花瓣與花盤周邊的葉須都像跳躍的光焰……其實,這哪里是向日葵,分明就是狂傲、熱烈、激情、奔放的梵高,他將自我融入到其色彩中、筆觸裏,進入作品、醉於畫境。吳冠中說,梵高是撲向火焰的畫家,他愛的不是光,而是發光的太陽。他用絢爛的色彩、奔放的筆觸,表達的是狂熱的感情。

-

梵高《向日葵》

後印象派代表畫家中,除梵高外,還有塞尚、高更,他們共同開啟了現代藝術的大門,徹底改變了西方繪畫面貌,由客觀表現走向主觀表現,並使之走向現代,被譽為現代藝術之父。

梵高作為後印象派的靈魂人物,就不同季節中物象形色關係,結合創作體悟、感驗,總結出自己的色彩規律:春天宜用紅、綠,夏天宜用藍、橙,秋天宜用黃、紫,冬天宜用白、黑,形成具有規定性的色彩結構與色彩關係,並用這種色彩結構、關係重新解釋事物,表現審美對象。可見,後印象派藝術雖屬主觀表現之藝術形式,但並非進入隨心所欲之境,且有“設計”之嫌,這也為此後藝術流派的產生留下空間。

後印象派是西方進入現代藝術的第一個藝術流派,在向主觀表現繼續演進中,因追求更主觀、更隨性,就進入了一種更為主觀和強烈的藝術表現形式,這就是野獸派。

同“印象派”一樣,“野獸派”本來是批評者的嘲諷、揶揄之語,後被“將計就計”成就畫派其名,其典型特徵確如“野獸”一樣,狂傲不馴、按捺不住;畫面效果更強烈,視覺衝擊更震撼。具體說,設色更大膽、更濃重、純度更高,筆法更輕鬆、線性更流暢,造型更簡練、構圖更和諧。

野獸派的創始人與宗匠級人物是馬蒂斯,“精確並非真實”是其美學思想的精髓所在,“原始、單純、野性”是其藝術特徵的典型表現,他主張從現實功名、利祿的束縛中解放出來,進入超凡脫俗的原始境界。馬蒂斯的許多畫作中,都彌漫著夢幻、原始、“世外桃園”的審美感受,均是對其美學思想、藝術追求的最好闡釋。比如,他的《快樂的生活》,幾組裸體青年男女,或舞蹈、或相擁、或親吻,或獨自沐浴、或纏繞常春藤,在紅、黃、綠色營造的溫暖而又秘密、曼妙的情境中,尤顯悠然、靜謐、夢幻。還比如,他的《舞蹈》,畫面中是五個攜手繞圈、瘋狂舞蹈的女性人體,磚紅色的肌膚、健壯的體魄、雄勁的舞姿,背景僅有藍色的天空、綠色的大地,色彩與線條似有魔性一樣激情相合,體現著色彩造型與線條構圖的妙趣,歡快、輕鬆、和諧,且洋溢著無窮力量的狂舞,仿佛將人們帶回遠古洪荒時代,和著原始狂野與質樸的節奏,無拘無束、自由自在,盡情地宣洩著生命的激情與活力。

-

馬蒂斯《快樂的生活》

野獸派以社團形式存在的時間較短,作為在法國盛行一時的一個現代繪畫潮流,雖也只有10多年時間,但對西方現代藝術發展,卻產生了非常重要的影響。

在強調主觀表現方面,比野獸派走得更遠的是抽象派。

“抽象”是“具象”的相對概念,是就多種事物抽出其共通之點,加以綜合而成的一個新的概念。簡言之,“抽象”是物象“抽”出之“象”,是沒有事物任何形象的“象”。就藝術創作而言,抽象藝術是擺脫模仿自然的一種藝術形式。而抽象繪畫是以直覺和想像力為創作的出發點,排斥任何具有象徵性、文學性、說明性的表現手法,唯將色彩與造型加以綜合、組織於畫面,進而建構畫境,形成作品存在。如此,抽象繪畫呈現出來的純粹形色,如同於音樂藝術。

康定斯基、彼埃·蒙德裏安與馬列維奇一起,被認為是抽象藝術的先驅,前者無疑是靈魂與旗手級的人物,其特有的“通覺”能力——視覺與聽覺相聯通,令其在藝術創作中進入一種“看見音樂”“聽見形象”的“聽視聯通”之美妙之境,作品中僅由符號、色彩之構成,呈現出音樂的節奏、韻律,且作品僅有編號、沒有任何文學命名,這也說明藝術的最高層級是音樂,音樂藝術且唯有音樂藝術,方能夠進入人的靈魂的最深處、精神境界的最高處,被黑格爾格外“高看”的詩歌,顯然是相形見絀且無能為力的。

-

康定斯基作品

我曾在一篇文論中談到,藝術屬於超驗境界,須用超驗語言才能說清楚,經驗語言可能說清楚詩歌,但不能說明白音樂,所以音樂作品一般是無標題命名,而詩歌本身就是由經驗語言建構的文學藝術。

康定斯基的偉大之處,不僅在於作為現代抽象藝術的開拓者,同時也是現代抽象藝術在理論上的奠基人,他的《論藝術的精神》《關於形式問題》《點、線到面》《論具體藝術》等,都是抽象藝術的經典著作,是具有劃時代意義的現代抽象藝術啟示錄。

由抽象觀念衍生出抽象藝術,在其發展中出現多種形式,主要是抒情抽象與幾何抽象,又分別稱為熱抽象與冷抽象(或稱色彩抽象、幾何抽象)。康定斯基的抽象是抒情抽象,人們比較熟悉的趙無極、朱德群的抽象藝術均為抒情抽象。

抽象境界是純粹的主觀感受境界、靈魂自由境界、精神高維境界,只有真正擺脫自然欲求、名利束縛者,方能進入抽象境界。

現代表現藝術,還有一些流派,比如未來主義、至上主義、構成主義、達達主義、超現實主義等,均是前面幾種流派的衍生形式。

要說明的是,很多批評家將立體派歸於現代藝術領域,是表現藝術,或是更多地看到了其“立體構成”中“想像”的一面,而更多地忽視了其立體中科學透視、正側及反面的現實的一面。“立體派”是整體現實派,或稱整體現實藝術更名符其實。

從“完美”到“現實”再到“表現”,很容易聯想到中國的“寫意”。表現主義強調自我表現,到抽象藝術,表現意味近乎極致。中國藝術強調寫意,就是要寫出自我的意境。那麼“表現”與“寫意”是不是相同呢?回答是:表面上看似乎相同,實際上有著根本的不同。首先,西方的表現主義是從現實主義發展而來,以反對科學至上為皈依,但皆重視對光與色的研究,即使是極致自我表現的抽象藝術,其中的幾何圖形、光色關係,都有科學的意涵,甚至超越了科學;而中國的寫意藝術既沒有科學背景,也不重視科學研究,是憑直觀與直覺進行創作(包括高遠、平遠、深遠的“三遠”取景構圖法)。其次,西方的表現主義,是表現藝術家個人的性格、情緒與思想感悟,很具體;而中國的寫意藝術,是要寫出一種意境,這種意境不是藝術家個人的精神情趣,是“天人合一”的意境,是一種道德精神,很抽象。

具體抽象藝術與寫意藝術,僅從作品形態看,中國寫意藝術均有形象,很具體;西方抽象藝術沒有形象,很抽象。從所表達的(那個)自我(思想、主題)看,中國寫意藝術所表達的“天人合一”是哲學,是玄妙的,太抽象;西方抽象藝術所表現的(那個)自我,僅表達藝術家的個人情感、精神狀態,太具體。

-

八大山人作品

概言之,西方表現主義反對科學至上,是一種後科學的文化形態;中國寫意藝術缺乏科學的背景,是一種前科學的文化形態。而不管是現實主義、還是表現主義,西方藝術中均有科學意義、甚至超越了科學,中國寫意藝術均缺乏科學的成份,是科學不發達的文化表現。

不管是“完美”還是“現實美”,抑或“表現美”,都是在“美”上殫精竭慮、絞盡腦汁,這些“美”皆重視感性美、形式美,均與科學、理性相關,且藝術家皆在“為藝術而藝術”中創造出這些“美”,進而這些“美”是稀有的、高貴的,是有“條件”與“標準”的,這不僅與藝術所終極追求的“自由”精神相背離,也是對“自由”精神的束縛,也就必然被自由所顛覆,而當表現並不能完全“自由”表現時,自由“表現”的藝術就已經開啟了自己的航程。

肆

自由藝術是比現代藝術更自由的藝術,或者說是不能再自由的藝術。這在藝術史上被稱為後現代藝術。

說後現代藝術,不能不說杜尚。說杜尚,繞不開的是他的傑作,而正是他的“藝術傑作”,令其當之無愧又名符其實地獲得“現代藝術之父”的桂冠與榮耀。前述提到安格樂創作《泉》,精心繪製30餘載,建構理想美與自然美的經典之作。杜尚創作《泉》,只是到專事生產衛浴設施的工坊,挑選了一件白色瓷質男用小便器具,以正常使用位置翻轉90度(使器具看起來像倒置在那裏),然後在水管接頭方向的右側用黑漆署上“R.Mutt 1917”的筆名,並為作品起了“泉”的名字,送到一場藝術展覽會上。

-

杜尚《泉》

兩件《泉》作,前者是藝術經典,後者只是一種創意、一種挑戰、一次質詢,一種用俗物“對話”經典的創意,一種設問“什麼是藝術”的挑戰,一種“藝術與生活的邊界在哪里”的質詢。事實上,這件“作品”本身的意義不明確,既無關技藝,也無關美醜,人們感受到的只是一位勇於挑戰、敢於創意的自由而獨立的藝術家的非藝術行為,但這件“作品”自然無法成為審美對象,其在本質上只是富有創意的獨特舉動,所反映與展示的是藝術家始終追求的自由精神。

-

杜尚《帶鬍鬚的蒙娜麗莎》

關於反傳統、嘲弄經典,杜尚版的“蒙娜麗莎”尤其讓人們領略了其關於自由精神的尺度。閃耀著人性光輝、代表著文藝復興美學方向的《蒙娜麗莎》,由達·芬奇歷時4年時間創作完成,藝術家至美審美的精神境界、上帝之手般的高超技藝,通過心靈回歸與覺醒者夢幻而又神秘的微笑,展示人文的理想與神性的光芒。杜尚版的“蒙娜麗莎”,是在《蒙娜麗莎》的複製品上,用鉛筆在人物畫像的上唇畫上“達利式”小鬍子(兩端上翹的八字胡),在下頜畫上一撮山羊胡,並署以“L.H.O.O.Q”的簽名,以《帶鬍鬚的蒙娜麗莎》公諸於世。經杜尚“創作”後的“蒙娜麗莎”,神性消失了,神秘沒有了,微笑不見了,人們感受到的只有荒誕不經、稀奇古怪,一個神性而莊重的符號、一種經典而高貴的美,突然之間崩坍了、殆盡了。這顯然不是什麼創作,而僅是一種塗鴉藝術經典的行為。然而在杜尚眼中,世上沒有神聖的東西,藝術亦然;科學有先進與落後,藝術卻沒有,唯有創新,才是藝術的靈魂。可至今仍然有不少人認為杜尚塗鴉是天才的一筆,是藝術的再創作,它是直接對話經典,根本不需要善惡與美醜的顧及,也不需要精緻與完善的技藝,是藝術拒絕神聖的結果。如果執意在美學的高度、審美的意義上加以肯定的話,那麼尤其可被欣賞的,是藝術家對傳統的反叛、對神聖的不屑,所展現出的依然是熱烈崇尚、永恆追求的自由精神。

杜尚的代表作品中,大都有反科學、反理性的主題,顛覆感性美、形式美,展現(哲學)思想美、生活美,比如《門》《三個標準的終止》,比如《從少女到新娘的變遷》。杜尚強調,藝術家不能當孫子,要當老子,非創造不行。生活中的杜尚融通和善、瀟灑自如,說他最好的藝術作品不是繪畫,而是自己的人生,甚至很長一段時間不再創作,將藝術與生活等同起來,並將“藝術生活化、生活藝術化”之後現代藝術觀念的自由精神演繹得如醉如癡、酣暢淋漓。

觀杜尚“創作”,思杜尚所為,如果說新的藝術流派的產生,是向傳統討要自由的結果,那麼,杜尚所要自由的對象並非藝術傳統,而是藝術本身。“藝術是給人自由的”,這是杜尚的藝術觀、自由觀。

後現代藝術有多種類別,包括觀念藝術、裝置藝術、行為藝術、大地藝術、新表現主義等,均為藝術家自由創作的產物,也是藝術自由精神的詮釋。

顯而易見,從“表現(現代藝術)”到“自由(後現代藝術)”,最根本的區別是審美觀念、審美標準的不同:表現藝術以視覺上的“好看”“漂亮”為美,這就是美學上所講的感性美、形式美;自由藝術則以人生的高遠精神境界、心靈自由為美,也是美學上的哲學美、思想美;表現藝術崇尚“為藝術而藝術”,審美情趣為少數精英群體所欣賞,而自由藝術則主張藝術生活化、生活藝術化,藝術創作與社會生活密切相聯系;表現藝術往往借助於科學、理性因素,而自由藝術則強調走出科學、理性的束縛,在無拘無束的境界中享受自由。簡言之,表現藝術重視形式美、為精英群體所欣賞、與科學及理性相關聯;自由藝術重視自由美、崇尚藝術生活化、反對科學及理性至上。

要說明的是,表現藝術重視視覺美,並不是不講意境,也不是沒有自由性,只是後兩者既非明顯,也非明確,又很不夠;而自由藝術則是旗幟鮮明地拒絕(形式)美、反傳統、反理性,將自由“玩”出了“花樣”,“玩”到了極致。

以自由為靈魂的後現代藝術,於藝術演進中構建起特殊的“豐碑”,無可置疑地矗立在藝術史的典章,為哲學、美學及藝術審美提出的質詢與挑戰,具有劃時代意義。但也無法回避的是,不少作品其創意的荒唐、可笑,形式的醜陋(無美)與單調,內容的空洞與乏味,語言的貧瘠與淺薄,思想的偏執與極端,尤其是完全亂來、不可理喻所謂“不可思議的舉動”,不僅讓自由蒙羞,更令自由藝術與藝術精神漸行漸遠,以至走入歷史的一隅。事實上,自由藝術興起之日,也宣告了它的消亡的之時,代之以“自由+”藝術的到來。

伍

說“自由+”藝術,基弗是個很好的話題。

我在《關於藝術哲學與審美的九個問題》中,專門一章是寫基弗的,回答基弗為什麼會成為一種藝術現象?其中有一段寫到:“基弗能不成為現象嗎?最為根本的意義在於,時代需要這樣的藝術,需要這樣具有哲學智慧的藝術家,通過極其誇張、變異、內省的藝術方式,走出後現代藝術的空洞、淺薄、偏執與極端,並以感性、直接、激烈、“裹脅”“後悟”的大眾審美途徑,呈現對文化、社會、歷史的深刻反思,對戰爭罪惡的強烈審判,對人文本源的深邃探究,對人類、生命、世界未來的終極追問。西方需要,東方需要,世界需要。”

-

基弗作品

在自由藝術的靈魂級人物中,與杜尚幾近並列的博伊斯,以裝置、行為藝術為主要創作方式,以作為雕塑家、事件美術家、“宗教頭頭”和幻想家,成為後現代藝術的歐洲美術世界中的最有影響的人物。杜尚曾言:“我不相信藝術,我只相信藝術家。”博伊斯卻說:“人人都是藝術家”。就是這位博伊斯,是基弗的精神導師,也曾是基弗的藝術函授老師,但基弗不是博伊斯,也不是杜尚、波洛克等,他以戰爭(二戰)廢墟、民族苦難為聚焦點,以人文初元、文明演進、神話傳說、神秘現象為創作源泉,以時空位移、歷史再現、文明交互為哲學反思,以自然實物、動物標本、各類製品等為創作材料,通過強烈的批判精神、深刻的思想拷問、厚重的內容呈現,宣示與後現代藝術的告別,形成既有感性美、又有哲學美,既有特殊性、又有普遍性,既有傳統性、又有現代性的新抽象表現主義藝術,而基弗之集畫家、作家、編劇、攝影家、電影人、雕塑家、行為藝術家、裝置藝術家、哲學家於一身,也使其成為當代嚴肅而純粹的藝術家。

顯然,基弗的成功,是“自由+( 極致自由精神、抽象再現與表現語言形式)藝術的成功,也是“自由+”藝術的宣示,既宣示自由主義藝術早已成為過去,也宣示“自由+”藝術正在走來,並將蓬勃生機,敞開新的美的澄明。因為,自由是藝術的終極精神,也是哲學的最終歸宿,藝術不能成為哲學,哲學也不能成為藝術,而最好的藝術是以藝術的形式表達哲學,最好的哲學是以哲學的形式表達藝術,“自由+”將是最好的藝術加哲學,也是最好的藝術。

-

基弗作品

檢視藝術流變,伴隨改革開放,西方現代、後現代藝術,也就是表現與自由主義藝術,幾乎同時進入國門,展現在中國藝術家面前。作為完全陌生、新穎,但視覺美感突兀、藝術觀念前衛、審美思想深刻的新的藝術樣式,如果說早期只是讓少數藝術中人如獲至寶,被這些有條件(走出去、接觸到)者所“擁有”,導致出現一些“畫冊畫家”“模仿藝術”,那麼,如今在互聯網語境下,這種“條件”只是一鍵(盤)之內、一刷(屏)之間,致使我們的某些藝術尤其是當代藝術,成為西方後現代藝術的附庸,抄襲模仿不再是少數人的“專利”,甚至出現“葉永青抄襲西爾萬”之極端現象,這些不僅在一些所謂的藝術家心裏明明白白,在不少受眾眼中也看得清清楚楚。這是抄襲者的恥辱,也是藝術的悲哀。

-

基弗作品

非常欣慰的是,自上世紀初喜迎“德賽兩先生”的到來,中國藝術就已經開始了自發、自覺而能動的改良運動,並且這種自我改良伴隨改革開放、西方文化藝術的湧入,包括現代、後現代藝術在內的西方古典藝術、宗教藝術、文藝復興藝術,成為中國藝術效法與借鑒的對象。雖有“畫冊畫家”現象,但也有不少藝術智者與思想先賢,在中西融合的理念引領下,開拓藝術新境界,像林風眠、吳大羽、趙無極、朱德群、李可染等,就是典型範例。

事實上,這些年來,整個藝術領域出現的新古典主義、新寫實主義、新表現主義、寫意雕塑等藝術現象,一方面可視為對經典藝術的全面“補課”,展示“逆襲”能力,另一方面,也具有“自由+”藝術的意涵與兆示意義,而後者尤其重要。

文學有“互文本”之說,藝術有“互作品”之論。“自由+”藝術是最高層級的“互文本”與“互作品”,因為這裏的“自由”是“常量”,是藝術與哲學的最終目標、最高追求,“加”是“變數”,可以選擇的任何藝術形式,或多種藝術形式的融合,根本在於這種“加”的主體所體現的是時代語言,所表達的是時代審美。

“自由+”藝術,是“自由”與“加”的完美融合,要“自由”,也要“加”。“自由”是精神、是哲學,是美的靈魂,體現藝術的終極意義;“加”是感性、是形式,是時代的聲音,體現藝術的感性美、視覺美,這兩者,任何時候都是藝術家面對的最大挑戰。因為,沒有藝術創作,就沒有作品存在,也就沒有藝術精神的時代大美;藝術家是作品的本源,若不具對自由真諦的永恆追尋,不在高遠境界中讀懂時代之語,何以完成藝術創作的時代使命?

依“氣墨靈象”藝術論,“象”演繹藝術史章,“墨”載藝術立象;“墨”“象”一體,互為形質。在“氣墨靈象”的視野與境界中,藝術的演進由“線墨具象”進入“意墨意象”,由“意墨意象”進入“潑墨抽象”,由“三墨(線意潑)合一(樸墨)”進入“樸墨真象”,並最終進入“氣墨靈象”,呈現高維審美,矗立至美之象。而“氣墨靈象”之美正是“自由+”藝術的遠方。

(原載:呂國英 著《“氣墨靈象”藝術論》·中國商務出版社;曾載《油畫》雜誌)

附

呂國英 簡介

呂國英,文藝理論、藝術批評家,文化學者,解放軍報社原文化部主任、高級編輯,中華時報傳媒集團藝術總監,央澤華安智庫專委會專家、高級研究員,長期致力於哲學、美學、文藝學、文化史與思想史學研、探究,創立“氣墨靈象”文藝理論新體系,開拓美學新認知;提出“‘書象’審美”新命題,開掘靈草新眺瞻;探索哲慧新詩派,構建詩美新境界;抽象精粹牛文化,國學千載“牛”縱橫。出版專著多部、原創藝術評論多篇,撰寫哲慧詩章上千首,榮立二等功一次、三等功五次,多篇(部)作品獲國家、軍隊重要獎項。

主要著作:《“氣墨靈象”藝術論》《大藝立三極》《未來藝術之路》《呂國英哲慧詩章》《CHINA奇人》《陶藝狂人》《神雕》《國學千載“牛”縱橫》《中國牛文化千字文》《新聞“內幕”》《藝術,從“完美”到“自由”》。

主要立論:“靈象”是“象”的遠方;“氣墨”是“墨”的未來;“氣墨”“靈象”形質一體、互為形式內容;“藝法靈象”揭示藝術終極規律;美是“氣墨靈象”;“氣墨靈象”超驗之美;精神維次決定審美境界;超驗審美統攝藝術未來;“書象”由“象”;書美“通象”;詩貴哲思潤靈慧。