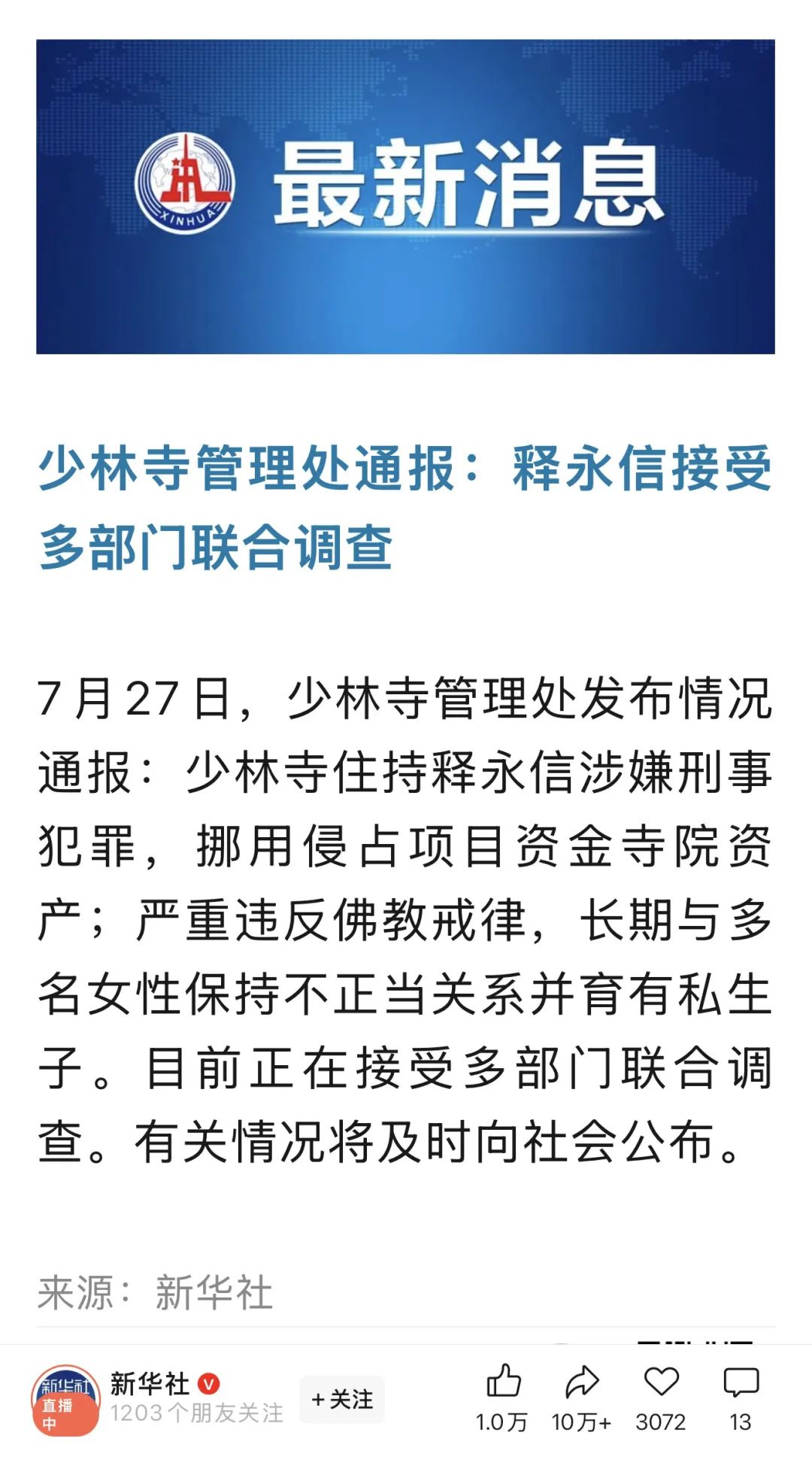

少林寺管理處關於釋永信涉嫌刑事犯罪與違反戒律的通報,猶如一記重錘敲擊在當代社會的道德神經上。這一事件絕非單純的個人墮落,而是折射出宗教倫理與世俗權力交織下的深層危機。當袈裟不再象徵清淨修為,當方丈室淪為權力尋租的場所,我們不得不追問:宗教領袖的道德潰堤究竟撕裂了怎樣的文明契約?

宗教領袖作為”倫理示範者”,其存在本身即是一種道德承諾。從佛教的”持戒清淨”到基督教的”牧者責任”,各大宗教傳統無不將領袖的道德純潔性視為信仰體系的基石。釋永信長期被曝光的奢靡生活與此次通報的嚴重指控,構成了對這種神聖契約的徹底背叛。德國哲學家雅斯貝爾斯曾指出:”權威的真正本質在於其道德高度,一旦這種高度消失,權威便淪為赤裸裸的權力。”宗教領袖一旦放棄道德自律,其權威便從精神引領異化為世俗控制,這正是當代宗教面臨的最大異化危機。

挪用寺院資產與權力尋租行為,暴露出宗教場域中”聖俗邊界”的模糊與潰散。韋伯在分析宗教倫理時強調,宗教的合理化過程需要與世俗經濟保持適當張力。少林寺近年來大規模的商業化運作,本質上是一種”宗教資本”向”經濟資本”的無度轉化。當香火錢成為私人金庫,當佛法淪為商業噱頭,宗教便喪失了其批判和超越世俗的精神維度。法國社會學家布迪厄的”場域理論”在此頗具解釋力——宗教場域一旦過度滲透經濟邏輯,其自主性必然瓦解,最終導致價值系統的全面混亂。

更令人憂心的是,此類事件對”信仰共同體”造成的解構性衝擊。宗教社會學大師塗爾幹早已闡明,宗教信仰的本質是社會團結的神聖象徵。當住持涉嫌犯罪的消息得到官方證實,信眾遭遇的不僅是個人信任危機,更是集體意義系統的崩塌。中國佛教協會前會長趙樸初曾警示:”僧人失德,如樹斷根。”這種道德權威的崩潰往往引發連鎖反應,導致整個信仰體系面臨合法性危機。歷史表明,宗教改革往往始於神職人員的道德墮落,而今日少林寺事件是否預示著某種深層變革的前兆?

從更廣闊的文明視角看,宗教倫理的失守反映出現代性困境中的”價值真空”。德國哲學家哈貝馬斯指出,現代社會面臨”系統”對”生活世界”的殖民化危機。當少林寺變成上市公司,當禪修淪為收費專案,我們看到的是工具理性對價值理性的全面碾壓。這種異化過程不僅發生在宗教領域,實為整個現代文明的縮影。釋永信現象恰如一面鏡子,照見了我們在物質豐裕時代的精神貧困——當所有神聖事物都被明碼標價,人類將何以安放靈魂?

面對這場倫理危機,簡單的道德譴責已無濟於事。我們需要的是一場深刻的”宗教祛魅”——不是否定宗教信仰的價值,而是破除對宗教領袖的盲目崇拜。康德在《純粹理性批判》中強調:”要有勇氣運用你自己的理智。”這或許正是當代信眾最需要重建的主體性。同時,宗教組織必須建立透明的監督機制,在保持宗教自主的前提下接受必要的社會監督。中國古代高僧百丈懷海創立”清規”,正是認識到”僧事僧斷”必須輔以嚴格的制度約束。

袈裟之下的道德潰堤,最終傷害的是整個社會的精神生態。在物質主義氾濫的今天,宗教本應提供對抗異化的精神資源,而非成為欲望的幫兇。釋永信事件的真正教訓在於:任何沒有道德支撐的權威終將崩塌,任何脫離倫理約束的權力必然腐敗。重建宗教倫理,不僅關乎佛教的清譽,更關乎我們能否在現代社會的荒漠中守護最後的精神綠洲。正如蒂利希所言:”宗教是人的終極關切。”當這種關切被褻瀆,我們失去的將遠不止一座寺廟的清淨。

作者:曾曉輝,天體物理學博士、雕塑家,中華報業集團及中華時報傳媒集團創辦人。他於2000年創辦廣州新世紀藝術研究院,2009年在香港創辦《中華時報》,2012年創辦《中華新聞通訊社》和《中華攝影報》,並於2017年在倫敦創辦英國《中華時報》。他還是《中華電視》及世界華人流行音樂聯合會的創始人之一。

目前,曾博士擔任香港美術學院及香港藝術研究院的教授與院長,同時擔任粵港澳大灣區藝術聯合會主席、中華科技協會和世界監督學會會長,以及多所大學的兼職教授。他曾在中國大陸的相關機構(包括廣州市政府、廣州馬會、廣東省鐵路監理、廣東省演出協會、廣東省南越國文化研究院)等擔任高級職務。其藝術作品廣泛分佈於全球,已被多家美術館和博物館收藏。