作者:紀碩鳴

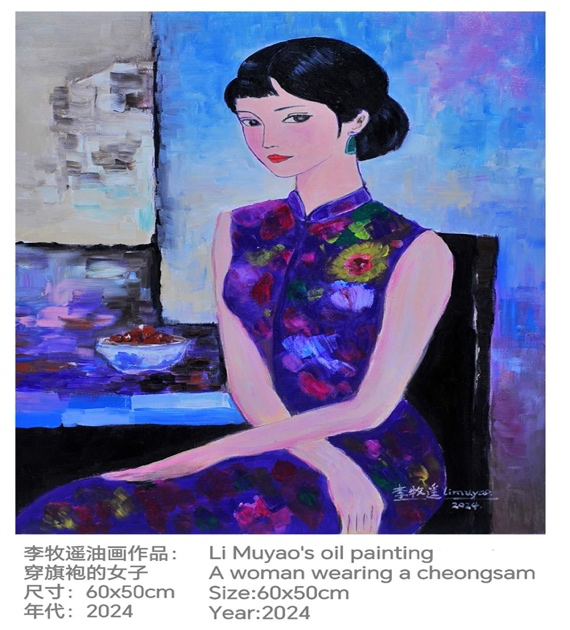

中國著名畫家李牧遙首次在倫敦泰晤士河畔舉辦“東方與西方對話——李牧遙個人繪畫展”,吸引不少倫敦愛好藝術的市民和評論家前往觀賞。 6月27日,英國一位特殊嘉賓在李牧遙的陪同下走入畫展現場,他一會仔細向左邊觀賞的中國畫,一會又端視著右邊的油畫,對李牧遙的作品讚不絕口。

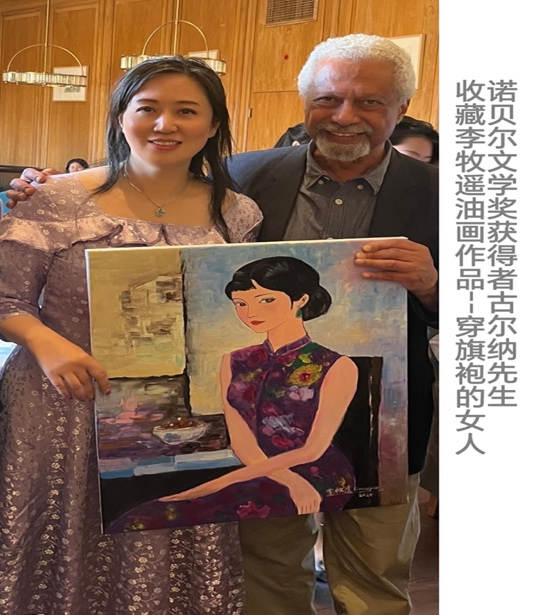

這位特殊嘉賓是英國傑出作家阿蔔杜勒-拉紮克·古爾納(Abdulrazak Gurnah)先生。 他是英國籍坦桑尼亞裔作家。 因為整體文學成就獲得2021年諾貝爾文學獎,而非單一作品。 瑞典學院在頒獎詞中特別提到其代表作《天堂》《海邊》等對殖民主義影響的深刻探索。古爾納因“毫不妥協並充滿同理心地深入探索著殖民主義的影響,關切著那些夾雜在文化和地緣裂隙間難民的命運”而榮獲諾貝爾文學獎。

李牧遙非常喜歡古爾納的文學作品,對其作品有著極高的評價。 古爾納先生更被李牧遙的油畫作品深深吸引,每一幅畫都令他讚歎不已。 挑來挑去,他把目光停留在那幅用油畫的表現形式描繪東方女性獨特韻味的《穿旗袍的女人》上,觀賞許久後,他指向端莊賢淑的《穿旗袍的女人》作品問李牧遙,「這是你嗎?」李牧遙笑著否認稱,這只是創作作品。 古爾納略帶遺憾的說,那我也要了。 他表示,這幅作品太美了,用西方油畫的表現形式展示出東方的美,太有意義了。 他決定將其珍藏。

李牧遙的這幅《穿旗袍的女人》作品不僅展現了精湛的繪畫技巧,更通過旗袍這一文化符號,傳遞出東西方交融的獨特韻味。 李牧遙表示,她創作這幅油畫時,正值中國社會經濟高速發展帶來物質繁榮,傳統文化在現代化浪潮中面臨前所未有的關注與挑戰。 旗袍,這一承載著民國風華與中國女性獨特韻味的符號,成為李牧遙觀察與表達的載體。

畫面中,身著旗袍的女性姿態從容,眼神沉靜而深邃,既非舊時代的柔弱依附,亦非簡單的現代張揚。 李牧遙用自己獨有的筆觸繪畫出根植於傳統、面向未來的中國女性特質,有著內斂的堅韌、含蓄的力量、歷經變遷而不失的優雅與自信。

旗袍緊裹的身姿勾勒出東方線條之美,而畫中人的神情則透露出獨立自主的現代靈魂,這正是當代中國女性在全球化語境下的生動寫照。

諾貝爾文學獎得主古爾納對這幅作品的青睞並非偶然。 他的寫作始終聚焦於文化衝突、身份認同與離散者的精神世界。 作為一位來自坦桑尼亞、生活在英國的世界級文學家,其作品關注殖民、身份與移民議題。 他收藏一位中國畫家的作品,尤其是一幅展現東方女性服飾文化的畫作,顯示出他對中國文化的深層認同與審美共鳴,這是一種跨文化真誠的理解與欣賞。

李牧遙筆下那位“穿旗袍的女人”,其身上所凝聚的“文化韌性、優雅面對變遷的姿態,以及那份穿越時空的寧靜力量,無疑深深觸動了這位以書寫“文化夾縫中人”著稱的文學大師。

李牧遙作品首次到英國展覽,但她的油畫作品能被諾獎得主收藏,說明她的藝術已具備跨越國界的感染力與水準,對提升中國當代藝術在國際藝術界的能見度與地位具有積極意義。

古爾納的收藏行為,超越了單純的審美欣賞,更是一種跨越東西方文明的理解與共鳴——他從中看到了人類共通的情感與尊嚴,以及在文化變遷中堅守自我價值的普世主題。 這種高層次的文化交流,不只是藝術品的流通,更是文化價值與情感的交流。 當英國文化精英主動收藏中國藝術家的作品,意味著中英之間的文化互動不再只是官方交流,而是滲透到知識分子與創作者的私人生活,讓文化對話更自然、更深入。

與此同時,倫敦國王學院印度裔教授安娜雅對李牧遙的另一幅油畫《倫敦塔橋》的“情有獨鐘”,為這場文化對話增添了另一重維度。 作為一位生於後殖民時代的印度學者,她對這座宏偉的維多利亞時代工程地標的興趣,遠不止於其哥特復興式的建築美學或交通功能。

在安娜雅教授眼中,塔橋是大英帝國輝煌歷史的具象豐碑,其建造本身即象徵著帝國鼎盛時期的工業力量與全球野心。 然而,這座橋橫跨的泰晤士河,也見證了帝國的潮起潮落與全球化進程中人口、文化的巨流。

中國畫家李牧遙繪畫塔橋,然後被亞洲印度裔教授安娜雅收藏,本身就讓人思索其深度,安娜雅教授說到:“中國畫家畫了英國的地標建築一座塔橋,最後被來自印度的人收藏,這代表了亞洲崛起的符號。 ”

一幅來自東方女性繪畫一座西方的地標橋樑的油畫,深度解讀後,心靈選擇而產生了奇妙的連接。 李牧遙的《穿旗袍的女人》以視覺語言訴說著文化傳承中的堅守與新生; 安娜雅教授對塔橋的凝視,則解構著帝國象徵背後的歷史層積與當代意義。

古爾納的收藏,恰如一座無形的橋樑,將這兩種來自不同國家的文化表達連接起來,共同印證了在全球化時代,對自身傳統的深刻理解、對不同文明的真誠尊重,以及在歷史變遷中尋求身份認同與精神家園,是人類共同面對的永恆命題。

當李牧遙筆下的東方氣韻在古爾納的腦海中思索,安娜雅在李牧遙繪畫的塔橋陰影下解讀帝國的密碼,東西方的藝術迴響,正共同譜寫著超越時空的文化共鳴。

古爾納是文學家,李牧遙是視覺藝術家,這次收藏是文學與繪畫兩種不同媒介的對話,也是兩種敘事方式的相互認可,體現了藝術與文學在全球文化版圖中共同塑造意義的力量。

李牧遙作品首次在代表西方社會文化的倫敦展出,就獲得了諾獎得主古爾納收藏,這意味著其作品得到西方主流文化的認同,這無意間寓意對李牧遙作品、對中國文化出海前景的國際認同。